はじめに

「夜勤72時間ルール」とは、看護職員の月平均夜勤時間を72時間以内に抑えることを求めた制度です。もともとは長時間夜勤が看護師の健康や安全に悪影響を及ぼすことが指摘され、厚生労働省が「安全で安心できる看護体制の確保」を目的として導入されたものでした。しかし、実際の現場では「シフト作成の制約」「加算・減算への影響」「管理の煩雑化」など、多くの課題を引き起こしています。

看護師長や主任などの管理者層でも、このルールの正確な算出方法や対象範囲を理解していないケースが少なくありません。その結果、月末に集計してみたら基準を超えていた…というトラブルも多発しています。今回のシリーズでは、制度の仕組み・算出法・実務上の工夫まで、看護管理者の立場から整理していきます。

この72時間ルールは、2014年度の診療報酬改定によって「要件を満たさなければ減算される仕組み」へと変更されました。それ以前は「加算で評価」でしたが、現在は守らなければ「減点される」制度です。そのため、病院経営への影響がより直接的になりました。

また、このルールはすべての病棟に適用されるわけではありません。ICU・HCU・SCU・地域包括ケア病棟などの特定入院基本料を算定する病棟は対象外で、主に一般病棟(急性期一般入院基本料など)が該当します。したがって、対象病棟を正確に把握することが、看護管理上の第一歩になります。

夜勤72時間ルールは本来、「看護師を守り、患者の安全を守るための制度」ですが、現状では「経営と現場(管理の)を圧迫する制度」となりつつあります。目的と実態の乖離を正しく理解したうえで、どのように運用していくかが今、看護管理者に問われています。

夜勤72時間ルールの算出方法 ― 正しい計算と理解のポイント

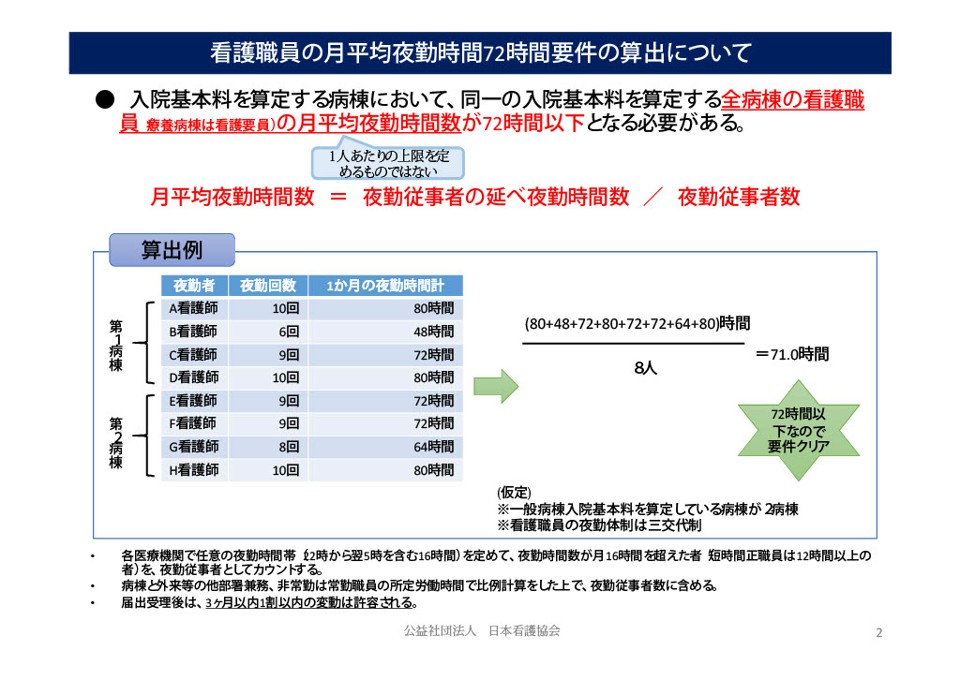

夜勤72時間ルールのポイントは、「看護師一人あたりの上限が72時間」ではなく、「対象病棟全体の看護師1人当たりの平均夜勤時間が72時間以内であること」が要件であるという点です。現場ではこの誤解が生じやすいため、正しい算出法を理解が必要です。

まず算出式は、以下の式に基づきます。

月平均夜勤時間数 = 夜勤総勤務時間 ÷ 夜勤従事者数

ここで「夜勤総勤務時間」とは、該当病棟の全看護職員が夜勤時間帯に勤務した時間を合計したものです。たとえば、夜勤が1回16時間として、A看護師が10回(160時間)、B看護師が6回(96時間)、C看護師が5回(80時間)など、すべての夜勤時間を合計して算出します。

一方の「夜勤従事者数」は、単に夜勤に入った人数だけではありません。夜勤時間帯に16時間以上(短時間勤務者は12時間以上)勤務した職員が対象となります。この理解は夜勤72時間ルールを理解する上では非常に重要なポイントです。

たとえば、ある病棟で8人の看護師が夜勤に従事し、合計568時間の夜勤勤務を行った場合、568 ÷ 8 = 71時間となります。この場合は基準内(72時間以内)に収まり、減算の対象にはなりません。

https://www.mhlw.go.jp/file/05-Shingikai-12404000-Hokenkyoku-Iryouka/0000105050.pdf

また、制度上は「3か月以内の1割(約79時間)以内までの変動は許容される」という救済措置があります。つまり、4月・5月・6月の平均が72時間を超えていても、79時間以内であれば、問題ありません。7月時点で72時間以内に戻すことで減算は回避できます。この柔軟な運用を理解しておくことが、現場の安定運営に大きく役立ちます。

一方で、夜勤時間帯の設定にも注意が必要です。夜勤帯が「16時30分~翌8時30分」と定義されている場合、勤務がその時間に重なっているかどうかで夜勤時間として計上される時間が変わります。つまり、実務上の夜勤が17:00~9:00だった場合、夜勤計上されるのは、17:00~8:30となります。17時からの勤務だと、16:30~の30分間は夜勤帯に含まれないため、その分は計上されないのです。しかしこの場合、日勤者が8:30~17:00の場合には、16:30~17:00までが夜勤として計上されてしまうので、注意が必要です。看護部として勤務事の計上時間を明確にしておくことで、シフト調整や勤務集計のトラブルを防ぐことができます。

このように、夜勤72時間ルールは単なる数字の管理ではなく、「誰を夜勤従事者に含めるか」「どの時間を夜勤時間として扱うか」といった細かな運用ルールが重要です。誤差を防ぐためには、病棟単位での共通理解と、定期的な確認体制が欠かせません。

夜勤従事者の定義 ― 夜勤をしていない人もカウントできる理由

夜勤72時間ルールを正しく理解するうえで、多くの看護管理者が把握しておくべきもう一つのポイントが「夜勤従事者の定義」です。ルール上、夜勤に1回でも入った職員だけがカウントされるものだと思われがちですが、実はそれだけではありません。夜勤従事者とは、「夜勤時間帯に16時間以上勤務した職員(短時間勤務者は12時間以上)」を言います。つまり、たとえ夜勤を1回も行っていなくても、勤務時間が夜勤時間帯に重なった時間を計上することで、月16時間以上の条件を満たす場合があります。

たとえば、ある病院で夜勤時間帯を「16時30分〜翌8時30分」と定めているとします。この場合、日勤者が8時30分~17:15まで勤務していれば、16:30~17:17までの45分間は夜勤時間帯に重なります。仮にそのような勤務が22日間続いた場合、45分 × 22日 = 16時間30分となり、夜勤従事者としてカウントできるのです。つまり、「夜勤をしていないのに夜勤従事者数に含められる」というケースが存在します。

この運用を理解しておくと、病棟全体の夜勤従事者数を増やすことができ、結果的に平均夜勤時間を下げられる効果があります。つまり、経営的にも看護部的にも「ルールを守りながら減算を防ぐ」現実的な方法のひとつです。もちろん、これは抜け道ではなく、正式に認められている算定基準に基づく運用です。

また、勤務形態によっては「遅出勤務」や「早出勤務」などは夜勤時間帯と部分的に重なることがあります。こうした勤務時間も、夜勤帯に合計16時間以上重なれば、夜勤従事者としてカウントされます。看護師長や勤務表作成者がこのルールを正しく理解しておく必要があります。一方で、注意すべき点もあります。夜勤時間の計上方法に誤りがあると、適時調査で指摘されることがあります。各勤務帯の計上時間に加え、除外すべき研修、委員会、会議などの控除は正しく運用しましょう。

現場でできる実務上の工夫 ― 夜勤時間を減らしながら安全を守る方法

夜勤72時間ルールを遵守するには、勤務表作成の段階で「夜勤従事者の数」と「総夜勤時間」を意識することです。夜勤従事者の定義を正しく理解していれば、夜勤を行っていない職員でも夜勤帯勤務を一部含む形で調整することで、分子を増やし、結果的に平均夜勤時間を下げることができます。次に重要なのは、夜勤時間数を減らす仕組みを作ることです。たとえば申し送り時間の扱いです。夜勤者と日勤者の引き継ぎを「送り手・受け手の両方」で夜勤時間に含めている病院では、夜勤総時間が増加します。一方で、受け手のみを夜勤時間にカウントするようにすれば、総時間を減らせる場合があります。病院側で選択できる申し送り時間の取扱は、夜勤従事者数の増加、もしくは総夜勤時間の縮小を左右するポイントなのです。

また、会議や委員会、研修などを夜勤時間に重ねて実施している場合、それが通則にかかわらないものであれば、夜勤勤務に計上できなくなります。これらの除外時間を理解し、月16時間以上の勤務を組む職員の会議や委員会、研修の参加についての把握が重要です。

さいごに

夜勤72時間ルールは、「看護師の健康と安全を守るための制度」として導入されました。

しかし現実には、看護師の業務負担軽減にはつながらず、むしろシフト調整や人員管理といった看護管理者への負担を増やす結果となっています。数字を守るために現場を削り、勤務を詰め、ようやく基準を満たしても、そこに“働きやすさ”が生まれているわけではありません。

守られているのは制度の数字であって、看護師の心や体ではない——そう感じる現場は少なくないでしょう。

人を守るはずの制度が、人を追い詰める仕組みになってしまっているという矛盾を直視しなければ、どんなルールも形骸化してしまいます。

看護管理者に求められているのは、「どうすれば72時間に収めるか」ではなく、**「この制度は本当に看護師を守っているのか」**を問い直す姿勢なのかもしれません。