Contents

はじめに:入退院支援の重要性と加算の現状

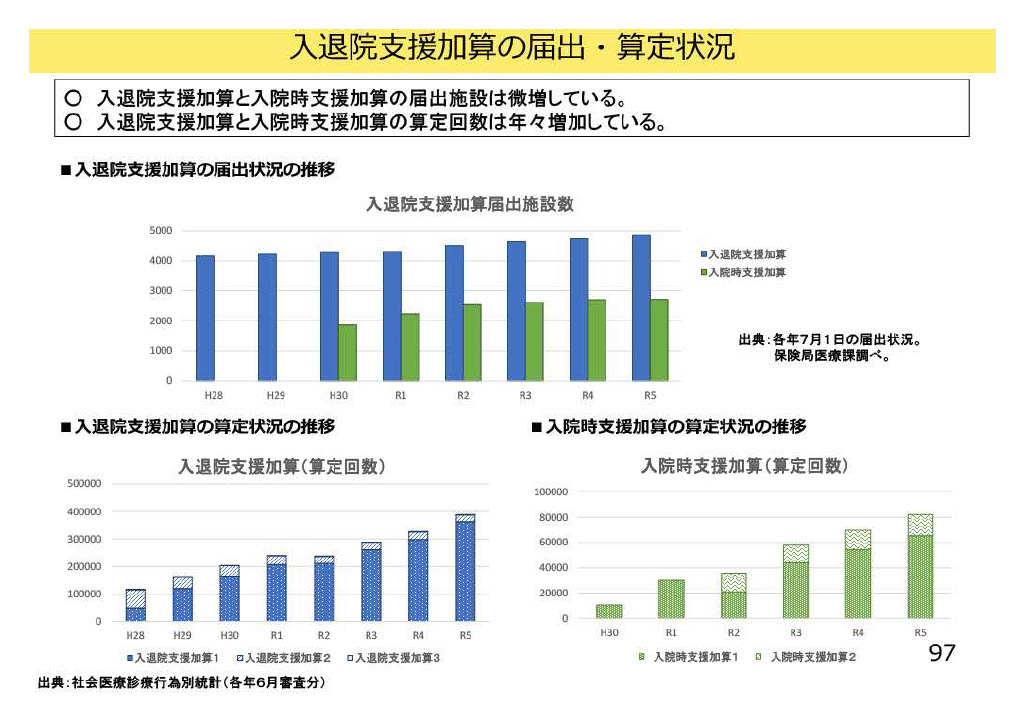

厚生労働省が公表した最新データによると、「入退院支援加算」「入院時支援加算」を届け出ている医療機関は年々増加しており、算定回数も右肩上がりに推移しています。入退院支援は単なる事務的業務ではなく、患者の生活を医療から地域へとつなぐ“ケアの橋渡し”として、医療機関経営においても重要な役割を果たすようになってきました。

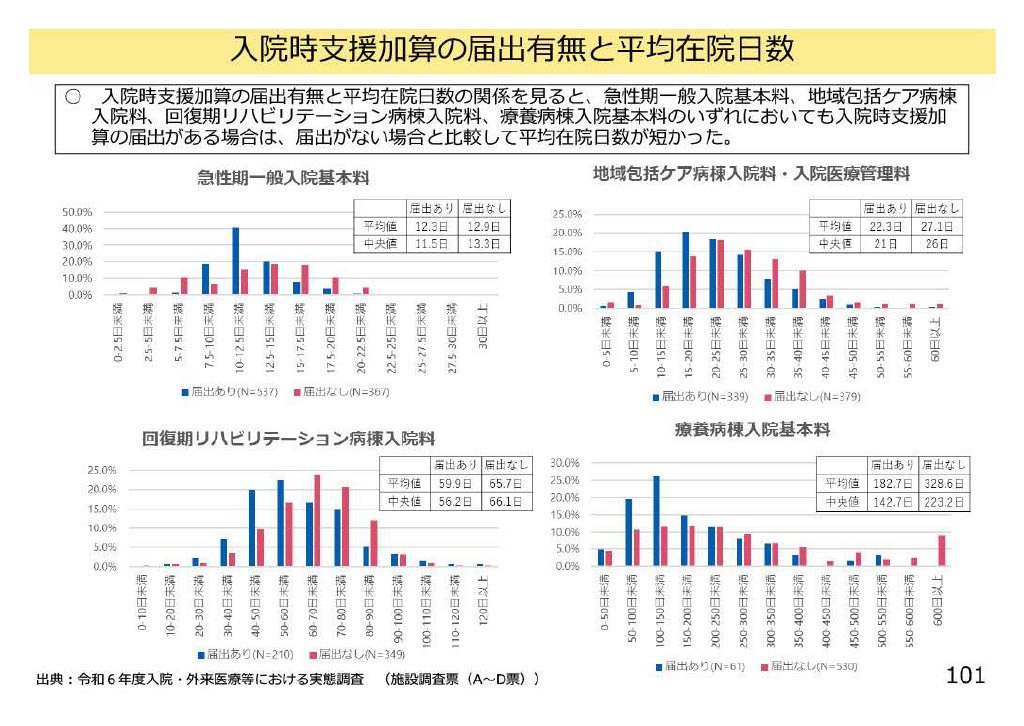

実際に、入院時支援加算を届け出ている病院と、そうでない病院を比較すると、平均在院日数に明確な差が見られます。加算を届け出ている病院では平均在院日数が短く、退院支援体制が整備されているほどスムーズな退院と地域移行が実現できていることが分かってきています。つまり「入退院支援」は、患者の生活の質を高めるだけでなく、病床稼働率や経営の安定にも寄与する取り組みなのです。

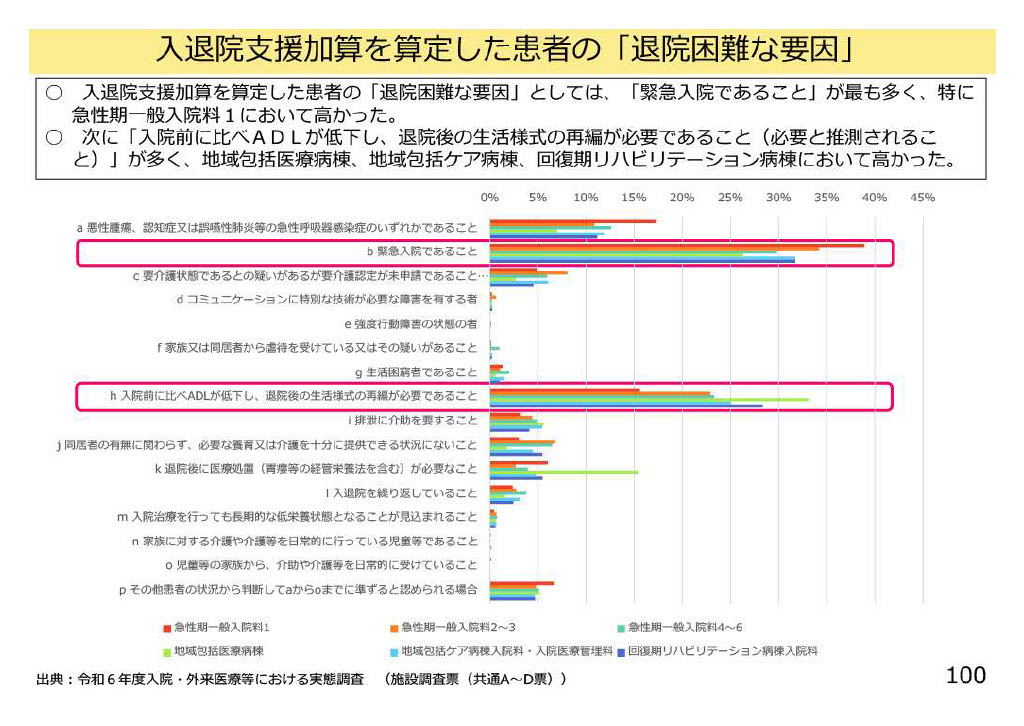

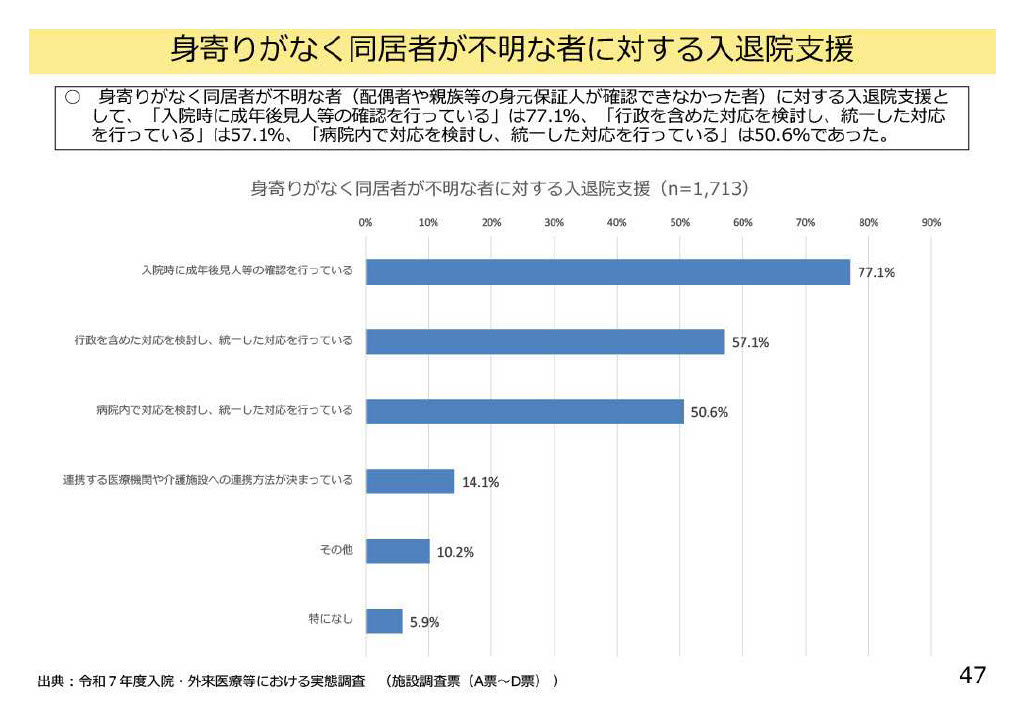

入退院支援加算を算定した患者の退院困難な理由を見ると、「緊急入院であること」の割合が高く、次いで、「入院前に比べADLが低下し、入院後の生活様式の再編が必要であること」となっています。しかしながら、実は、「退院困難な患者のうち、退院調整完了までに時間を要する患者」について聞いてみると、入退院支援加算のスクリーニングの項目にはない「身寄りがなく、同居者が不明なもの」という回答が73%にも上り、圧倒的な理由でした。つまり、退院後の生活を支える家族や同居者がいない、あるいは不明確な場合に、退院調整が大きく遅れてしまうということです。医療的な要因よりも社会的要因の影響が大きいことが明らかになっています。

厚労省は、今後の診療報酬改定においてはさらに、「入院時支援加算の届け出促進」や「入退院支援の体制強化」に向けた改定を進める可能性が高いでしょう。入退院支援は、患者と地域をつなぐ“最初の一歩”です。看護師、ソーシャルワーカー、管理者が一丸となって仕組みを整えることで、医療の質と効率、そして患者の安心を同時に実現することができるでしょう。

退院困難患者の実態とデータから見える課題

厚生労働省の最新調査によると、「退院調整に時間を要する患者」が増加しており、その主な要因は医療的な問題ではなく、“社会的背景”にあることが明らかになっています。具体的には、退院困難な患者のうち約73%が「身寄りがない、または同居者が不明」であるというデータが示されました。この数字は、患者の生活基盤や家族による支援の不足が、退院支援の大きな障壁となっている現実を映し出しています。

つまり、医療的には退院可能であっても、帰る場所や介護者の確保ができないために退院できない――こうしたケースが全国の病院で急増しています。特に、高齢単身世帯の増加や地域における社会資源の不足が、この問題をさらに深刻化させています。

また、同調査では退院調整が長期化する要因として、「要介護認定が未申請」(45.9%)、「入院前に比べてADLが低下し、生活再編が必要」(34.8%)なども挙げられました。これらの結果から、退院困難の背景には医療行為そのものよりも、介護・福祉制度の申請や生活再建といった“社会的課題”が大きく影響していることが読み取れます。

退院支援が円滑に進まない理由として、家族の不在や同居者不明だけでなく、行政や地域包括支援センターとの情報共有不足も大きな課題にあるようです。退院時の支援は病院内で完結するものではなく、地域全体で取り組む必要があります。しかし現実には、医療・介護・行政が縦割り構造になっており、患者を支えるネットワークが十分に機能していない地域も少なくありません。このような状況を受け、今後の入退院支援では「社会的支援を前提とした退院計画の立案」が不可欠となっていくでしょう。退院を“医療の出口”としてではなく、“生活の入口”として捉える発想への転換が求められています。

制度的な枠組みと入退院支援の実務 ― 現場を支えるルールと運用

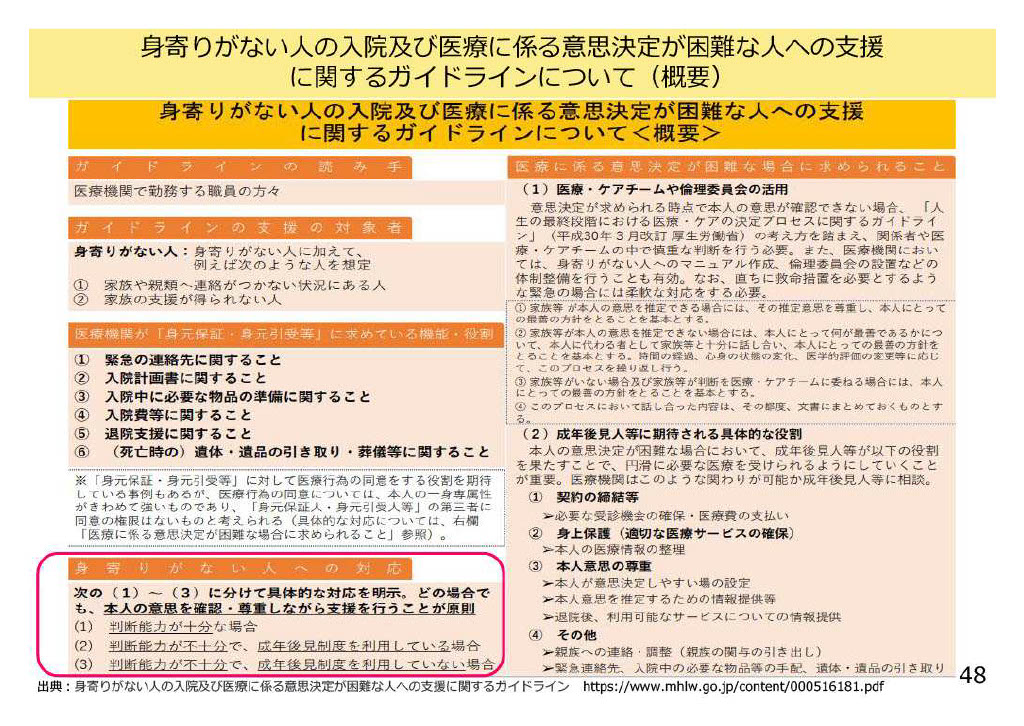

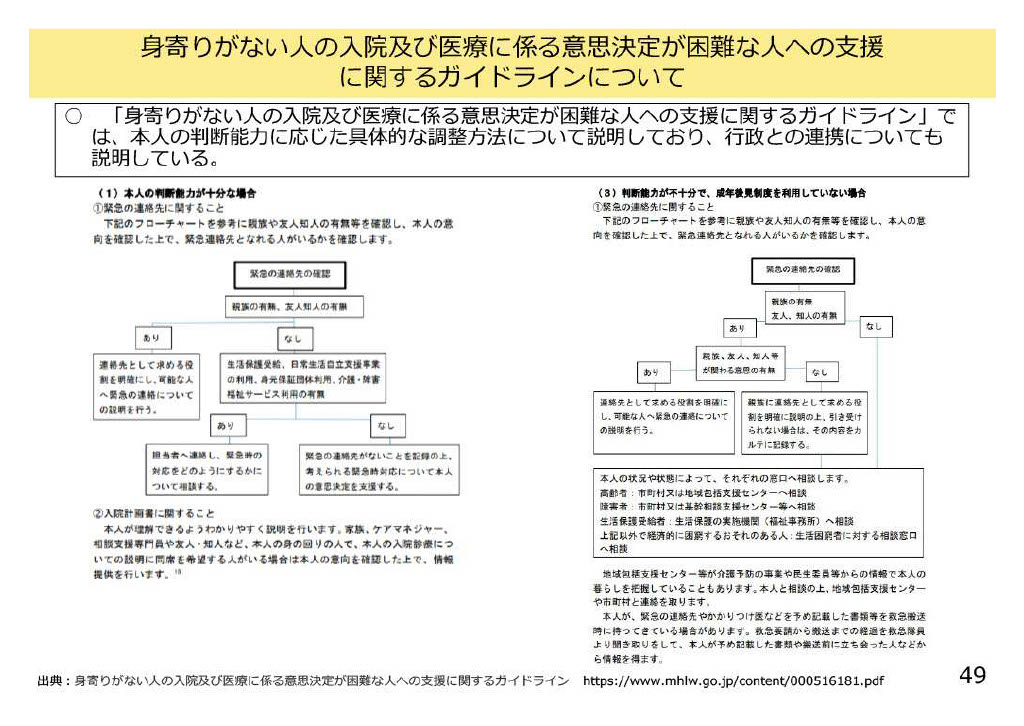

厚生労働省は、退院支援の質向上に向けて「身寄りがない人」や「意思決定が困難な人」への支援に関するガイドラインを策定しています。この指針では、本人の意思を最大限尊重し、判断力が不十分な場合でも成年後見制度や多職種連携によるサポートを通じて支援を行うことが求められています。つまり、医療だけで完結せず、法的・社会的な支援体制を含めた“総合支援”が前提となっているのです。

https://www.mhlw.go.jp/content/000516181.pdf

ガイドラインには具体的なフローチャートも示されており、患者の判断能力の有無に応じて行政や地域機関が関与するプロセスが明確化されています。判断力がある場合は本人の意思に基づき支援を進め、判断が難しい場合には、医療機関・行政・地域包括支援センターなどが協力して方針を決定する流れが定められています。これにより、支援の属人化や判断の遅れを防ぐことが目的とされています。

一方、現場の実態としては、この制度的枠組みが必ずしも十分に機能しているとは言えません。調査では「行政や介護施設との連携方法が決まっている」と回答した病院は全体の14.1%にとどまり、連携体制が形式的なものにとどまっているケースが多いことが明らかになりました。つまり、制度は存在しても、実務上の運用や役割分担が現場レベルで徹底されていないのが課題です。

また、入退院支援チームが中心となって動いている医療機関でも、ソーシャルワーカーや看護師間の情報共有が不十分なまま進むことが少なくありません。結果として、退院直前になってから家族関係が不安になったり、在宅の療養環境が整っていないなどの理由で、退院が延期されるケースも生じています。こうした状況を防ぐには、「入院直後からの退院調整」を組織的に習慣化する必要があります。

退院支援は“事務作業”ではなく“継続的なマネジメント”です。入院初期から、医療・看護・リハビリ・ソーシャルワークが連携して課題を共有することで、後手に回るリスクを減らすことができます。厚労省も「入院前から退院後を見据えた支援計画の策定」を推奨しており、病院全体での体制整備が急務です。

福井県に学ぶ入退院支援の実践 ― 統一ルールがもたらす地域連携の力

入退院支援の制度が整っていても、実際の現場では「誰が、どの段階で、どのように連携を取るのか」が明確でないまま、支援が属人化してしまうケースが少なくありません。そんな中で注目されているのが、福井県の取り組みです。福井県では「入退院支援ルール」を策定しており、令和7年4月には最新改定が実施されています。県全域で統一的な支援ルールを設けることで、医療と介護、行政の連携を大きく前進させた好事例の取り組みです。

福井県がルール化に踏み切った背景には、「病院ごと・施設ごとで支援の方法や様式が異なり、十分に情報共有できていなかった」という課題があったそうです。そのため、県が主導して共通様式と手順を明確化し、全医療機関・介護支援専門員が同じ基準で入退院支援を行えるようにしたのです。この統一化により、情報のやり取りが効率化し、退院調整にかかる時間が大幅に短縮されました。

実際に、福井県内のデータでは、入院時の情報提供率が5割から7割へ上昇。さらに、退院時に介護支援専門員へ情報提供を行っている割合も8割から9割へと向上しています。これは単に書類のやり取りがスムーズになっただけでなく、病院・施設・行政が「共通の言語」で動けるようになった結果です。お互いの役割理解が深まり、信頼関係の構築にもつながっています。

福井県の取り組みから学べるのは、「ルールをつくること」ではなく「ルールを共有し、使いこなすこと」の重要性です。どれほど立派な制度があっても、現場で浸透していなければ意味がありません。福井県では、医療・介護関係者が協議を重ねながら現場に合ったルールを調整し、今なお、見直しを続けており、実務に落とし込んでいます。

その結果、病院と地域の“分断”が減り、「入院=生活再建」という意識が広がり、早期の退院支援の体制が構築されています。ました。多職種がチームとして動くことで、入院直後から退院後を見据えた支援が自然に行われるようになったのです。

地域連携診療計画加算と今後の展望 ― 医療と地域をつなぐ仕組みづくり

入退院支援の取り組みを支える制度のひとつに、「地域連携診療計画加算」があります。これは、患者が退院・転院後も切れ目のない医療・介護サービスを受けられるよう、複数の医療機関や介護事業所が共同で診療計画を作成し、情報を共有することを評価する加算です。加算点数は退院時1回に限り300点で、患者や家族に計画内容を説明し、文書で同意を得たうえで診療録に添付することが要件となっています。

地域連携診療計画加算の目的は、医療の継続性を確保し、患者が「入院=生活再建」として退院後も地域で安心して暮らせるようにすることにあります。しかし、厚生労働省の統計では、届け出施設数・算定回数ともに横ばいが続いており、現場で十分に活用されていないのが現状です。特に、病院から在宅・介護施設への情報伝達が形式的に終わってしまい、実際のケアに結びついていないケースが多く見られます。

こうした背景には、情報共有の仕組みが未整備であることや、加算算定に必要な書類作成の負担が大きいことが挙げられます。実際、退院支援チームの看護師やソーシャルワーカーが「書類作成に時間を取られ、患者支援に十分な時間を割けない」と感じているという声も少なくありません。今後は、ICTの活用によってこの事務負担を軽減し、地域医療連携システム内で診療計画を共有・更新できるようにすることが重要です。

また、地域連携診療計画加算を真に機能させるためには、「計画書を作ること」自体が目的化してはいけません。大切なのは、医療・介護・行政が共通のビジョンを持ち、患者の生活再建を中心に据えた支援を継続することです。計画はあくまでそのための“手段”であり、書類を通して人と人、組織と組織をつなぐための“ツール”なのです。

福井県のように地域全体でルールを統一し、職種を超えて協働できる環境を整えることが、今後の日本の地域医療にとっての理想的な姿といえます。制度や加算をうまく活用することで、病院・介護・地域が「一体となったケア」を提供できる社会へと近づくでしょう。

通して見えてきたのは、「入退院支援は病院だけの業務ではない」ということです。

退院は、単なる治療の終わりではなく、生活の再スタートの入り口にあたります。特に高齢者においては、退院後の生活の再構築が必要となるケースが少なくありません。そのためには、病院内での早期介入に加え、地域全体で連携しながら退院支援に取り組むことが重要です。入退院支援が地域包括ケアの要として機能することで、患者一人ひとりが「安心して帰れる社会」が実現されていきます。

次の診療報酬改定では、入退院支援や地域連携に関する評価がさらに強化される見込みです。現場の努力を正当に評価する仕組みとして、これらの制度が実際の支援にどう結びつくのか――引き続き注目していきましょう。