こんにちは、病院経営コンサルの勝又です。

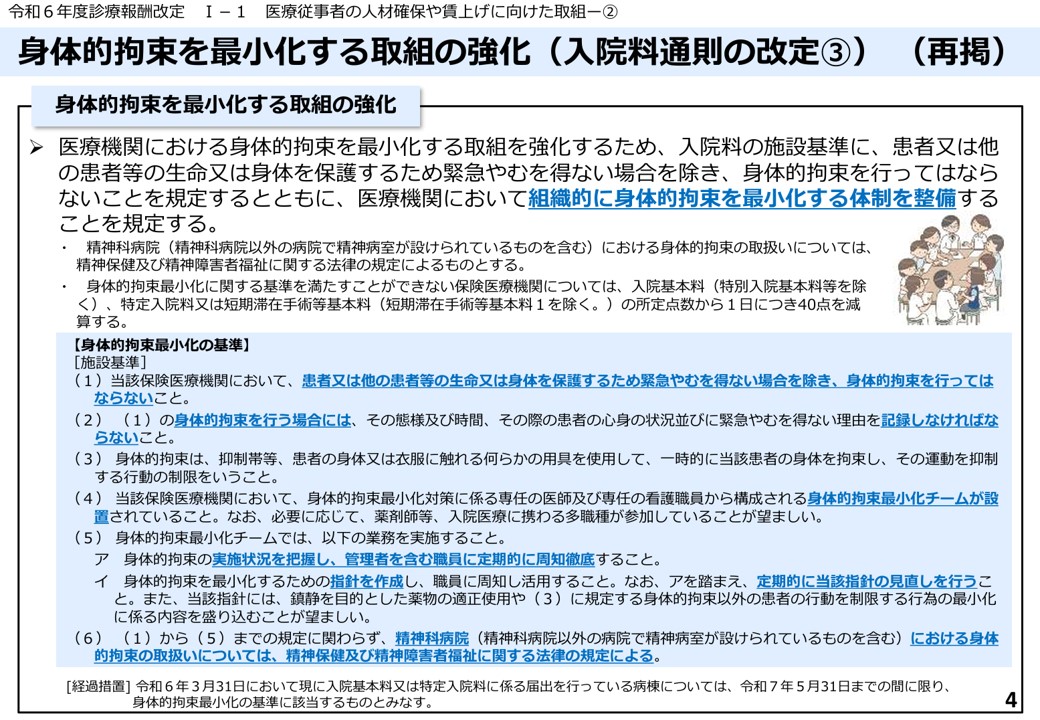

本日は、今回の動画は、令和6年の診療報酬改定で通則に追加された身体的拘束最小化の取組強化について記載していきます。令和7年5月31日に経過措置が終了しますので、それまでに基準を満たす必要があります。身体的拘束最小化チームの業務内容などを説明していきますので、ぜひ、各病院で基準が満たせているか確認してみてください。

本テーマはyutubeに動画をアップしていますので、ご興味のある方はご覧ください。

Contents

- 最初に

- 1日40点減算

- (1)当該保険医療機関において、患者又は他の患者等の生命又は身体を保護するため緊急やむを得ない場合を除き、身体的拘束を行ってはならないこと。

- (2)身体的拘束を行う場合には、その態様及び時間、その際の患者の心身の状況並びに緊急やむを得ない理由を記録しなければならないこと。

- (3)身体的拘束とは、抑制帯等、患者の身体又は衣服に触れる何らかの用具を使用して、一時的に当該患者の身体を拘束し、その運動を抑制する行動の制限をいうこと。

- (4)当該保険医療機関において、身体的拘束最小化対策に係る専任の医師及び専任の看護職員から構成される身体的拘束最小化チームが設置されていること。なお、必要に応じて、薬剤師等、入院医療に携わる多職種が参加していることが望ましい。

- (5)身体的拘束最小化チームでは、以下の業務を実施すること。

- ア】身体的拘束の実施状況を把握し、管理者を含む職員に定期的に周知徹底すること。

- イ】身体的拘束を最小化するための指針を作成し、職員に周知し活用すること。なお、「ア」を踏まえ、定期的に当該指針の見直しを行うこと。また、当該指針には、鎮静を目的とした薬物の適正使用や(3)に規定する身体的拘束以外 の患者の行動を制限する行為の最小化に係る内容を盛り込むことが望ましい。

- ウ】入院患者に係わる職員を対象として、身体的拘束の最小化に関する研修を定期的に行うこと。

- (問)オンライン会議システムやe-learning 形式等を活用し、研修を実施することは可能か。

- (問)入院基本料を算定する病棟において1日に看護を行う看護要員の勤務時間数は、当該病棟で勤務する実働時間数のことをいうものであり、休憩時間以外の病棟で勤務しない時間は除かれるものであるが、院内感染防止対策委員会、安全管理のための委員会及び安全管理の体制確保のための職員研修を行う時間、褥瘡対策に関する委員会及び身体的拘束最小化チームに係る業務時間も除かれるのか。

- (6)精神科病院(精神科病院以外の病院で精神病室が設けられているものを含む。)における身体的拘束の取扱いについては、精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律25第123号)の規定による。

- (7)令和6年3月31日において現に入院基本料又は特定入院料に係る届出を行っている病棟又は病床については、令和7年5月31日までの間に限り、(1)から(5)までの基準を満たしているものとする。

最初に

まず、みなさんもご覧になったことがあると思いますが、こちらが厚労省が提示した身体的拘束最小化の取組み強化に関するスライドです。しかしこちらのスライドの中に研修の要件の記載がありません。身体的拘束最小化チームの業務には年に1回の研修の実施も基準に含まれています。漏れなく基準を満たせるよう、しっかり確認してください。

1日40点減算

身体的拘束最小化に関する基準を満たすことができない保険医療機関については、入院基本料、特定入院料又は短期滞在手術等基本料等の所定点数から1日につき40点を減算することになります。通則の基準が満たせていないことにより、入院基本料から1日につき40点もの減となると、そのインパクトは相当なものとなり、ただでさえ、苦しい病院経営に及ぼす影響は計りしれません。もちろん、患者さんのために、医療の質向上のために満たしていくものですが、病院経営への影響も鑑み、しっかり理解して、基準を満たす必要があります。

(1)当該保険医療機関において、患者又は他の患者等の生命又は身体を保護するため緊急やむを得ない場合を除き、身体的拘束を行ってはならないこと。

まず、本通則では、医療機関においても今後は、原則身体的拘束を実施する場合には、「緊急やむを得ない場合」の適正な手続きを経る必要があるということを言っています。今までも「緊急やむを得ない場合」に身体的拘束は実施してきていると思いますが、今後は、その判断、手続き、記録等をより厳格化し、各病院で指針を作成、その指針に則り、身体的拘束を実施するにあたっての手続等を踏む必要があります。下記は、令和6年3月に厚労省が公開した身体的拘束廃止・防止の手引きです。主に介護施設向けに作成されたものでしたが、介護分野だけでなく、医療・保健分野等にも普及し、現在、身体拘束ゼロへの取り組みは広がっており、医療機関においても参考になる手引きになっています。

この手引きの中には、「なお、「緊急やむを得ない場合」の適正な手続きを経ていない身体的拘束等は、原則として高齢者虐待に該当する行為とされており、本人の居住地自治体に相談・通報が必要である」と記載されています。医療機関内に置いても患者さんに身体的拘束を実施する際には、適正な手続きを経る必要があり、今後は、その「適正な手続きとは」についても各医療機関で指針を定め、各職員に周知徹底していくことが求められています。当然のことながら、安易に「緊急やむを得ない」ものとして身体拘束を行うことのないよう、慎重な判断を行うことが求められ、本人の尊厳を守るために、切迫性、非代替性、一時性をすべて満たす状態であること、そしてその態様を、本人・家族、本人にかかわっている関係者・関係機関全員で検討、確認し、記録しておくことが求められこととなります。

(2)身体的拘束を行う場合には、その態様及び時間、その際の患者の心身の状況並びに緊急やむを得ない理由を記録しなければならないこと。

今後は、今まで以上に、記録の重要性が増し、身体拘束に関する記録が義務づけられていきます。手引きの中には、下記の記録が求められています。

| 「切迫性」「非代替性」「一時性」それぞれについて、なぜその要件を満たしていると判断したのか、具体的に記録

再検討を行うごとに逐次その記録を加える 今後どのようなケアをすることによって改善するか、丁寧に記入 本人の状態や、家族の意見についても記録 慎重な判断を組織で行ったかについての記録 |

医療機関においては患者さんの状態等によっては、患者家族への説明と同意より前に身体的拘束を実施する緊急性のある場面もあるかもしれません。そういった起こりうるケースも想定し、各病院ごとに判断と記録、説明と同意に関する指針を整備し、職員に周知徹底の上、身体的拘束の実施における適正な手続きを踏む必要があります。

(3)身体的拘束とは、抑制帯等、患者の身体又は衣服に触れる何らかの用具を使用して、一時的に当該患者の身体を拘束し、その運動を抑制する行動の制限をいうこと。

身体的拘束とは、具体的にどんな行為を指すのかどうかにもついても各病院で整理し、指針等に明示していくとよいでしょう。また、認知症ケア加算1の疑義解釈には、下記の様な記載があります。「【認知症ケア加算】(問62)身体的拘束は具体的にはどのような行為か。(答)身体的拘束は、抑制帯等、患者の身体又は衣服に触れる何らかの用具を使用して、一時的に当該患者の身体を拘束し、その運動を抑制する行動の制限であり、車いすやいす、ベッドに体幹や四肢をひも等で縛る等はすべて該当する。」これを鑑み、体感ベルト、抑制帯、ミトン、ベッドの四点柵、介護着などの行為について各病院ごとで整理していくとよいでしょう。さらに離床センサーや、転倒むし(臨床検知装置)などのような検知装置などの取り扱いについも明記し、抑制にあたるのかどうかを指針に盛り込むとよいでしょう。

(4)当該保険医療機関において、身体的拘束最小化対策に係る専任の医師及び専任の看護職員から構成される身体的拘束最小化チームが設置されていること。なお、必要に応じて、薬剤師等、入院医療に携わる多職種が参加していることが望ましい。

各病院で身体的拘束最小化チームの設置が義務化されます。身体的拘束最小化チームは、新たに発足している病院もありますが、今まで院内の身体的拘束の最小化に取組んできた部門等がチームとなり、取組みを強化していく病院もあります。例えば、

| 医療安全管理部門を中心としたチーム

臨床倫理部門が中心としたチーム 認知症ケアチームを中心としたチーム 医療安全管理部門と認知症ケアチームが合体したチーム編成 |

など。

その他にも様々な編成でチームを組んでいることだと思います。その病院、その病院で最適な方法でチームを組み、看護部だけではなく、病院全体で身体的拘束最小化の取組を強化してく必要があります。

(5)身体的拘束最小化チームでは、以下の業務を実施すること。

身体的拘束最小化チームは下記の業務を実施し、基準を満たしていく必要があります。

ア】身体的拘束の実施状況を把握し、管理者を含む職員に定期的に周知徹底すること。

まず、身体的拘束の実施状況の把握についてです。院内で入院した患者さんの身体的拘束の実施状況を一覧等で把握できる仕組みを構築していく必要があります。なお、適時調査が入った際には、身体的拘束に関する態様および時間等が確認できる書類を見せるよう指示があります。その際に「1人1人の患者さんのカルテ」にしか記録がないとなれば、病院全体で身体的拘束の実施状況を把握できているとは言えません。どの(何人)の患者さんに、どのような態様で、どのような身体的拘束を何日間実施しているのか等のデータを集計分析し、場合によっては日勤帯、準夜勤帯、深夜帯のどの時間帯での身体的拘束実施率が高いのか、などについても把握し、管理者を含む職員に定期的に周知徹底していく必要があります。減算のあり得る通則ですので、各病院において身体的拘束の実施状況を把握についての手段をよく検討し、いつでも適時調査で提出できるよう準備をしておいてください。

又、職員への周知徹底についても、その方法をよく検討する必要があります。特に病棟の患者さんに関わる職種、職員すべてにおいて、アクセス可能な方法であること、目を通す方法であることなどを鑑み、周知徹底の方法を検討する必要があるでしょう。

イ】身体的拘束を最小化するための指針を作成し、職員に周知し活用すること。なお、「ア」を踏まえ、定期的に当該指針の見直しを行うこと。また、当該指針には、鎮静を目的とした薬物の適正使用や(3)に規定する身体的拘束以外 の患者の行動を制限する行為の最小化に係る内容を盛り込むことが望ましい。

また、先ほどから何度も申し上げている通り、指針の作成が必須です。特に指針自体も記録の1つであること、指針に則って、各職員は身体的拘束に係る適正な手続き、説明と同意、同意書、さらに各種記録の記載が実施されます。どの行為が身体的抑制に該当するのか、また、上記に記載のとおり、薬物の適正使用、離床センサー等の検知装置の使用などに関しても盛り込み、適正使用についての指針の明確化が必要になります。

ウ】入院患者に係わる職員を対象として、身体的拘束の最小化に関する研修を定期的に行うこと。

この研修の実施については、冒頭のスライドに記載のないものですので、改めて確認していただき、必ず経過措置終了までに実施してください。研修は入院患者に関わる職種、職員に対しての実施が必要になります。また通則であること、減算対象の基準であることなどを鑑みれば、参加者等の記録は適切に管理し、すべての職員が参加していることを証明できるようにしておくとよいでしょう。研修の内容に特に決まり等はなく、院内研修での実施でも問題ありません。看護的視点、医療的側面、法的なこと、そもそも診療報酬改定でここまで大きな通則が追加になったこととその背景の説明など、各病院で各病院の状況に応じて必要な研修を実施し、その参加状況について適切に管理しましょう。「定期的に」と記載のある場合には、毎年1回は実施していくことが望まれるでしょう。

また研修の実施に当たっては、必ずしも対面ではなくてもE-Learning等での実施でも構いません。しかし、E-Learning等での実施に関しては、その実施方法や受講管理等について下記のような疑義解釈が出ていますので、ご注意ください。

(問)オンライン会議システムやe-learning 形式等を活用し、研修を実施することは可能か。(答)可能。なお、オンライン会議システム、動画配信やe-learning形式を活用して研修を実施する場合は、それぞれ以下の点に留意すること。 |

さらに通則に関する研修のため、下記の疑義解釈も出ています。

(問)入院基本料を算定する病棟において1日に看護を行う看護要員の勤務時間数は、当該病棟で勤務する実働時間数のことをいうものであり、休憩時間以外の病棟で勤務しない時間は除かれるものであるが、院内感染防止対策委員会、安全管理のための委員会及び安全管理の体制確保のための職員研修を行う時間、褥瘡対策に関する委員会及び身体的拘束最小化チームに係る業務時間も除かれるのか。(答)入院基本料の施設基準の「院内感染防止対策の基準」、「医療安全管理体制の基準」、「褥瘡対策の基準」及び「身体的拘束最小化の基準」を満たすために必要な院内感染防止対策委員会、安全管理のための委員会及び安全管理の体制確保のための職員研修、褥瘡対策委員会並びに身体的拘束最小化チームに係る業務及び身体的拘束の最小化に関する職員研修へ参加する時間に限り、当該病棟で勤務する実働時間数に含んでも差し支えない。 |

以上の基準を令和7年5月31日までに満たしている必要があります。

(6)精神科病院(精神科病院以外の病院で精神病室が設けられているものを含む。)における身体的拘束の取扱いについては、精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律25第123号)の規定による。

(7)令和6年3月31日において現に入院基本料又は特定入院料に係る届出を行っている病棟又は病床については、令和7年5月31日までの間に限り、(1)から(5)までの基準を満たしているものとする。

各病院は自院の状況を確認し、経過措置終了までに必ず、基準を満たすようにしてください。令和7年6月1日以降は、上記、基準を満たしていることを前提に、入院基本料を算定出来るということになります。適時調査で慌てないためにも、病院を挙げて、身体的拘束最小化の取組について強化して行きましょう。