こんにちは。病院経営コンサルの勝又です。

本日は、急性期一般入院基本料等の看護補助体制充実加算について説明していきます。看護補助体制充実加算は2022年度(令和4年度)の診療報酬改定で新設され、2024年度(令和6年度)の診療報酬改定でさらに評価が高まりました。看護師から看護補助者へのタスクシフト、タスクシェア推進の取組の推進がさらに強化されるよう、点数の高い区分が新設されました。これにより、少々、施設基準が複雑になりましたので、詳しく説明しています。

※看護補助体制充実加算は、地域包括ケア病棟、療養病棟、障害者病棟、地域包括医療病棟などもありますが、本日は、急性期一般入院基本料の看護補助体制充実加算に関する施設基準の説明です。

本テーマはyutubeに動画をアップしていますので、ご興味のある方はご覧ください。

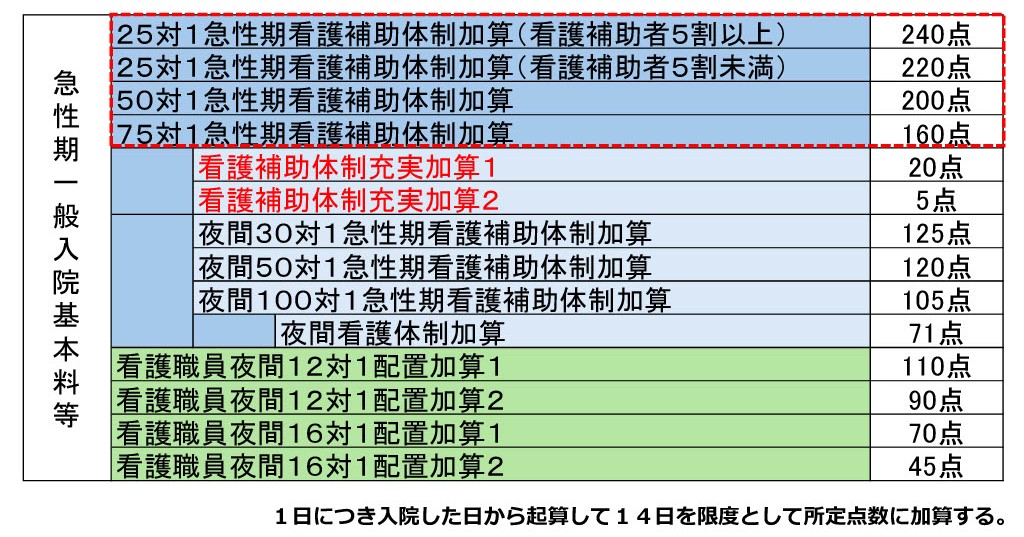

急性期一般入院基本料の看護補助体制充実加算を届け出るためには、まずは、急性期看護補助体制加算の届け出がされていることが前提となります。そこで、まずは、急性期看護補助体制加算の説明をしていきます。なお、急性期一般入院基本料で看護要員配置に関し届け出できる加算は、次のようなものがあります。

Contents

「看護師」「看護職員」「看護要員」用語の整理

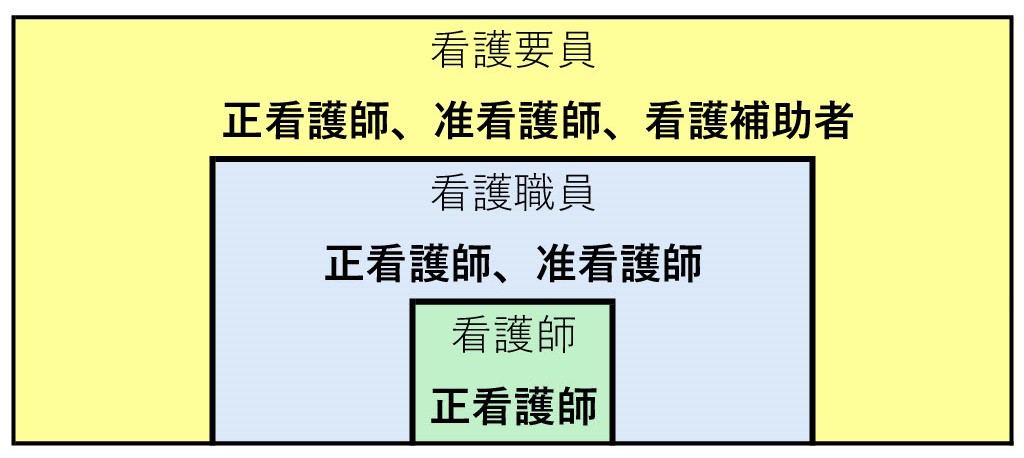

また、診療報酬において「看護師」「看護職員」「看護要員」という言葉は、それぞれ次の対象を指します。看護要員配置の加算等を解釈するうえでは必ずおさえておくようにしましょう。

急性期看護補助体制加算

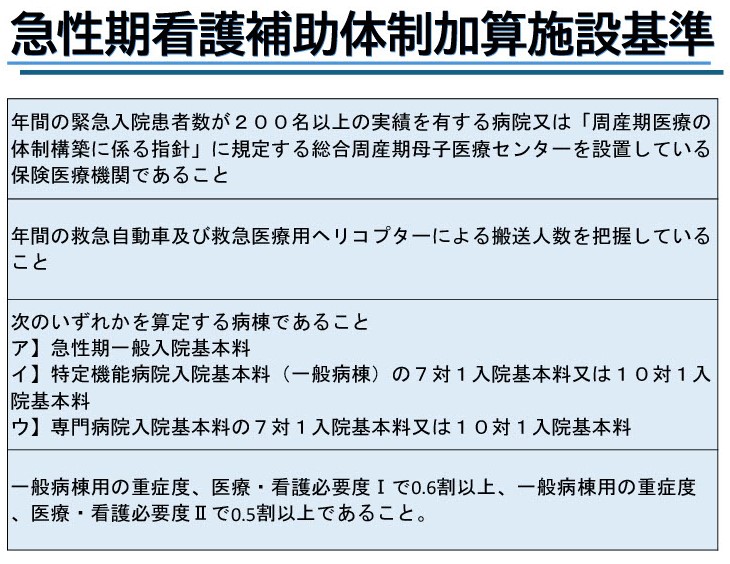

さて、急性期看護補助体制加算についてです。まずは、下記の4つを満たしている病院機能であることが前提です。

そして、急性期看護補助体制加算には、4区分あります(上記参照)ので、いずれかの人員配置基準を満たしている場合に、4区分のうち、1つ届け出を行います。この時、病院によっては、急性期一般入院基本料を算定する病棟が、2病棟以上ある病院もありますが、急性期一般入院基本料を算定するすべての病棟を対象に、直近1年間の平均入院患者数に対し、看護補助者の配置が25対1、50対1、75対1のいずれかを上回っている場合に、最も点数の高い加算を届け出ることができます。

みなし看護補助者とは

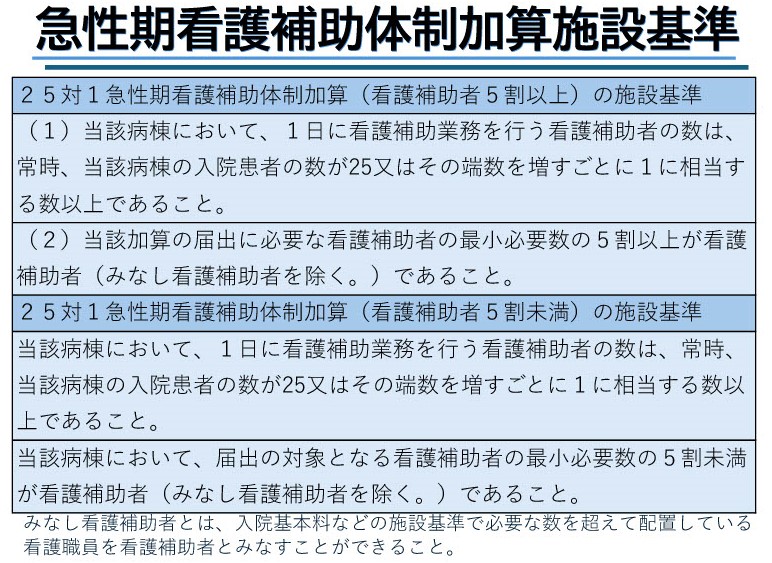

なお、25対1の配置基準は2区分に分かれています。その違いを説明します。25対1の配置基準には、「看護補助者5割以上」「看護補助者5割未満」と記載されています。高い方の点数は「看護補助者5割以上」となります。その違いが「みなし看護補助者」の存在です。みなし看護補助者とは看護職員が入院基本料の配置基準より多く配置されている場合に、そのオーバーしている時間数をこの加算における「看護補助者」として計上できるというものです。そのため、看護職員の勤務時間数をを看護補助者として計上できるということから、「みなし看護補助者」という用語が使われます。この時、このみなし看護補助者は決して、看護補助者の業務を行っている看護職員という意味ではなく、看護職員としての業務を行っている看護職員の勤務時間数が入院基本料の配置基準を超えて配置されている場合に、「みなし看護補助者」として計上しても構わない、というものになります。

急性期看護補助体制加算においては、看護補助者の配置を評価している加算であるという考えが前提ではあるため、入院基本料の配置基準より手厚く看護職員が配置されていることも評価の対象となるが、より高い点数の設定となっているのは、直近1年間の平均入院患者数に対し、25対1の看護補助者(みなし看護補助者含む)の必要時間数が満たせている場合、その時間数のうち5割以上を、みなし看護補助者ではない看護補助者だけで配置できている方が点数が高く評価される、というものになります。

看護補助者の研修要件

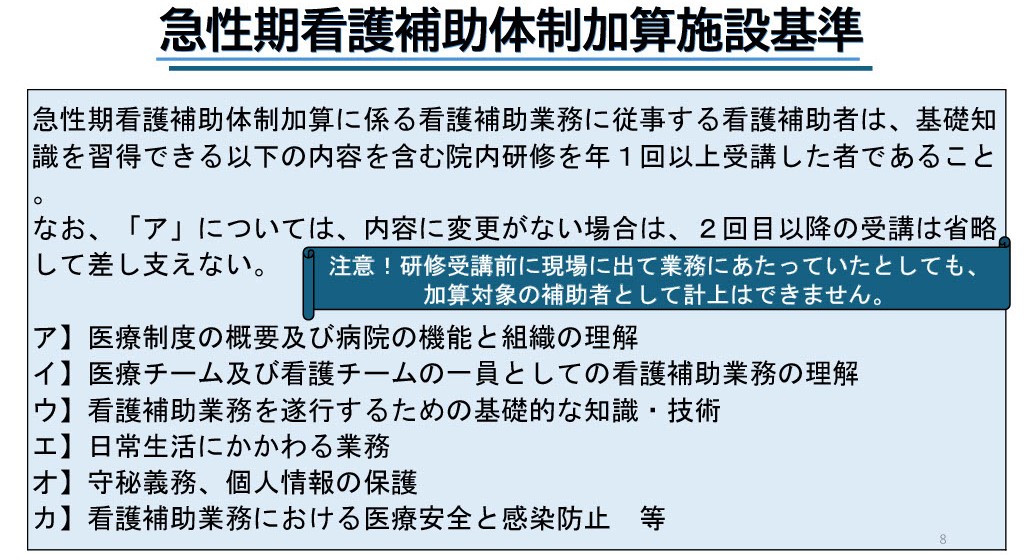

次の急性期看護補助体制充実加算の施設基準ですが、急性期看護補助体制充実加算に計上される看護補助者の方々に対する研修要件があります。この看護補助者の対象は急性期看護補助体制充実加算に計上される場合には、派遣職員は非常勤職員、もしくは、ベッドキーパーなども対象に研修の要件を満たす必要があります。研修要件については、下記です。スライドにも記載していますが、急性期看護補助体制加算の計上する看護補助者は研修受講後であることが必須要件ですので、入職後、研修受講前に病棟業務にあたったとしても、研修受講が完了するまでは急性期看護補助体制加算の対象看護補助者として計上できませんので、ご注意ください。

看護職員の負担の軽減及び処遇の改善に資する体制を整備していること。

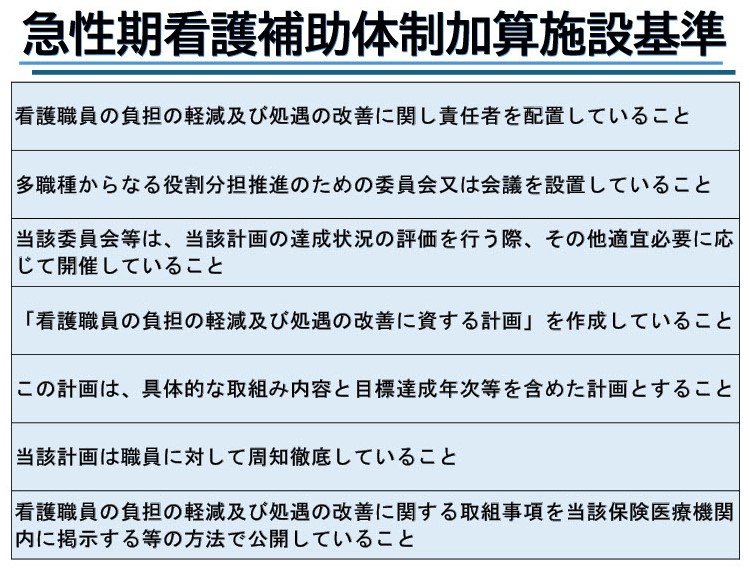

次に以下の要件を満たす必要があります。昨今は特に看護職員の負担軽減や処遇改善に関する取組みを病院を挙げて実施することが求められている風潮がありますので、適時調査でも細かく確認されるところになります。毎年しっかりと「看護職員の負担の軽減および処遇の改善にしする計画」を立てるために多職種ならなるやくざ理分担推進のための会議を開催し、前年度の計画の評価、および次年度(今年度)の計画の立案等を行う必要があります。本会議については、少なくとも1年に1回は開催し、議事録を必ず残しておくようにしましょう。

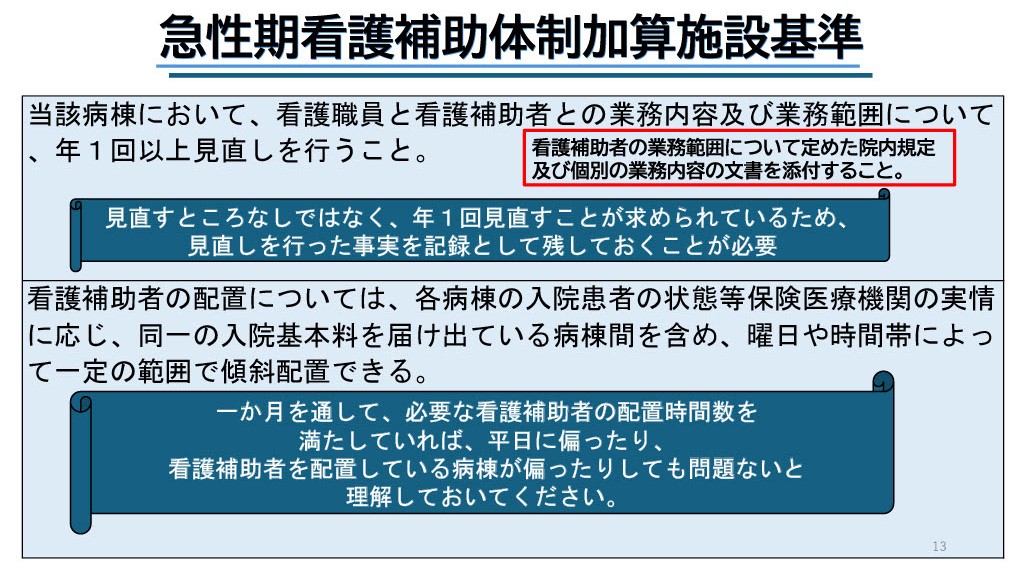

当該病棟において、看護職員と看護補助者との業務内容及び業務範囲について、年1回以上見直しを行うこと。

看護職員から看護補助者へのタスクシフト、タスクシェア推進は長年言われてきているところではありますが、実情では、まだまだ推進できていない病院様も多々、見受けられます。今後、看護職員をはじめ、医療人材の不足が予測される中、看護職員が行わなくてもよい業務等を積極的に多職種に移行し、少ない看護職員で患者の看護にあたれる体制を構築していくことが求められます。そのためにも今ある既存の基準や指針を毎年、必ず見直しし、看護補助者の業務の拡大を図っていくことが求められています。そのため、「今年度は特に見直すことはない」といって流さず、必ず毎年見直しを行い、見直し検討を行った記録(証拠)等を残しておく必要があります。

傾斜配置について

傾斜配置については、スライドに記載のとおりです。病院によって病棟数が多いところもありますので、病棟によって看護補助者の配置にばらつきがあっても、院内全体で基準配置を満たしていれば問題はありません。また、曜日や時間等によっても傾斜配置が認められていますので、平日は手厚く配置し週末は配置が少なくなったり、日中は手厚く配置し夜間の配置はないとしても、歴月を通じて、必要な基準を満たしていれば傾斜配置は問題ありません。

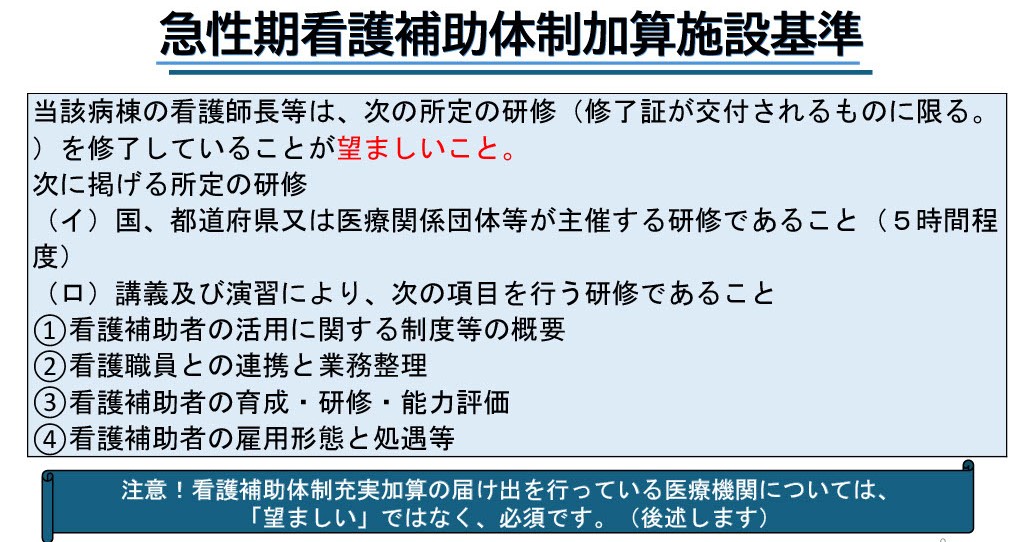

「望ましい」研修要件

また、各病棟師長、および病棟で従事する看護職員に対しては、下記の研修を受講することが「望ましい(=必須ではない)」となっています。

看護補助体制充実加算施設基準

さて、ようやく本題です。これまで説明してきた施設基準を満たし、急性期看護補助体制加算のいずれかの区分の届け出を行っている病院については、さらにこれから説明する施設基準を満たすことで、看護補助体制充実加算施設基準1もしくは、看護補助体制充実加算施設基準2を届け出ることができるようになります。まずは、看護補助体制充実加算施設基準1,2に共通している施設基準を見ていきます。

看護補助体制充実加算施設基準1,2共通の施設基準

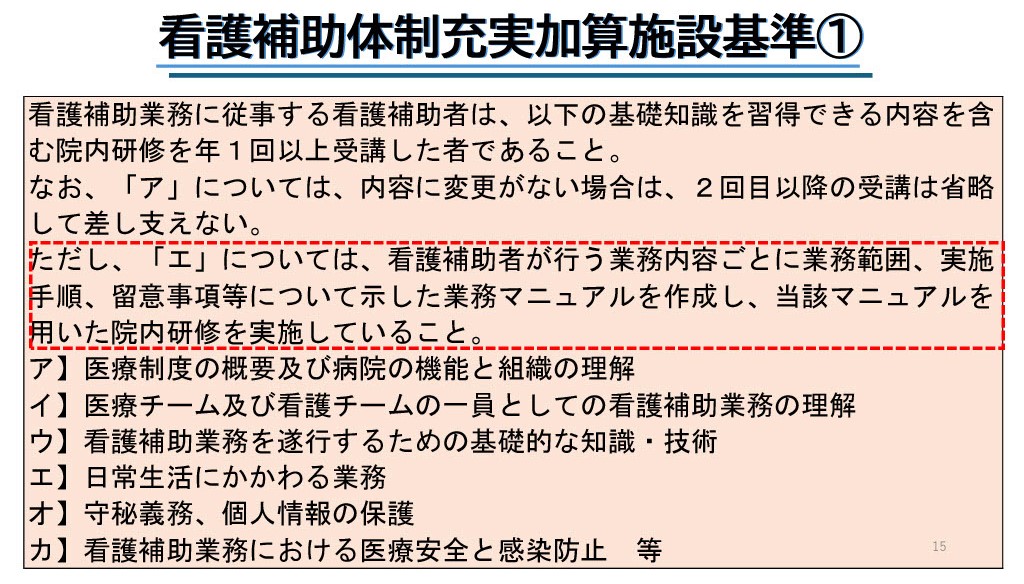

① 看護補助者への研修要件

先ほどの急性期看護補助体制加算の施設基準にもあった看護補助者への研修が要件でしたが、看護補助体制充実加算ではその研修要件に、下記の赤字部分が追加になっています。マニュアルを用いた院内研修ですので、実技指導のような内容を踏まえ、実施して、看護補助者へのタスクシフト推進のための研修の実施が求められています。

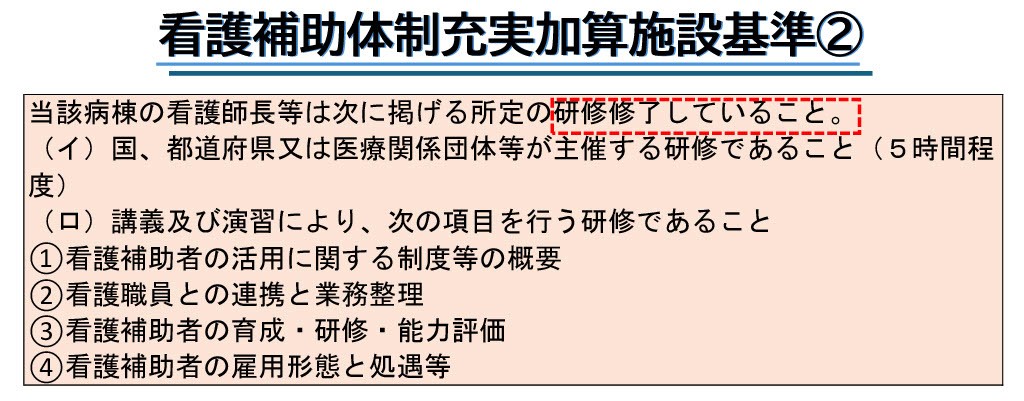

② 病棟看護師長等への研修要件

急性期看護補助体制加算では「望ましい」だった、病棟師長等の研修要件が必須になります。

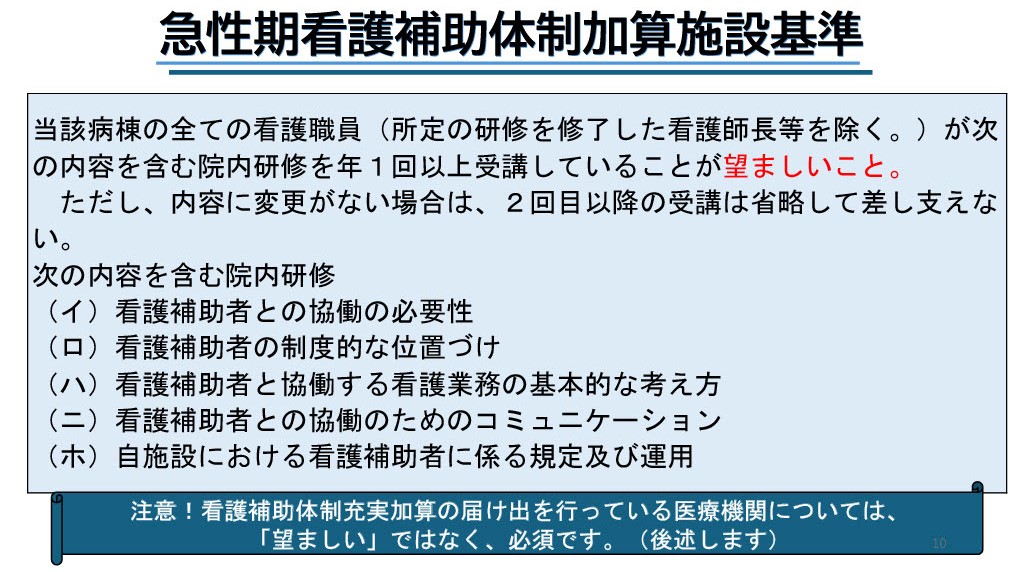

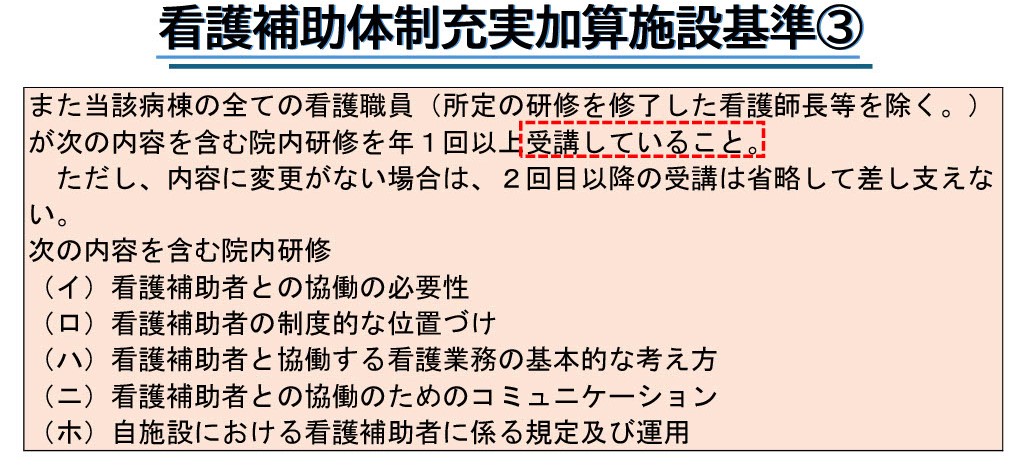

③ 病棟のすべての看護職員への研修要件

こちらも急性期看護補助体制加算では「望ましい」だった、病棟看護職員への研修要件が必須になります。

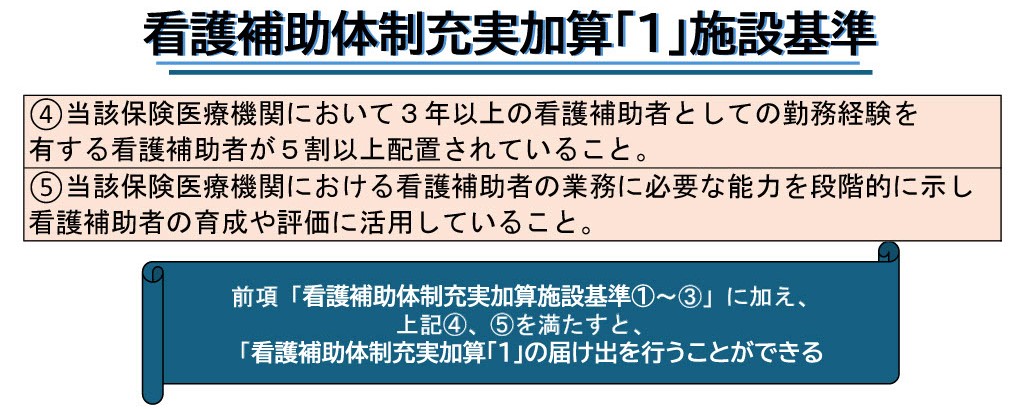

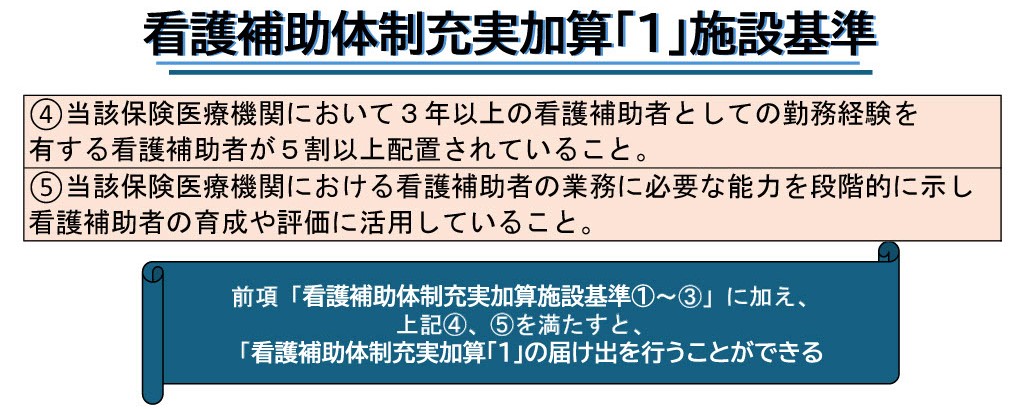

看護補助体制充実加算施設基準「1」の施設基準

①~③に加えて、次の④⑤を満たすことでさらに点数の高い看護補助体制充実加算(20点)の届け出をすることができます。

③ 3年以上勤務経験を有する看護補助者が5割以上

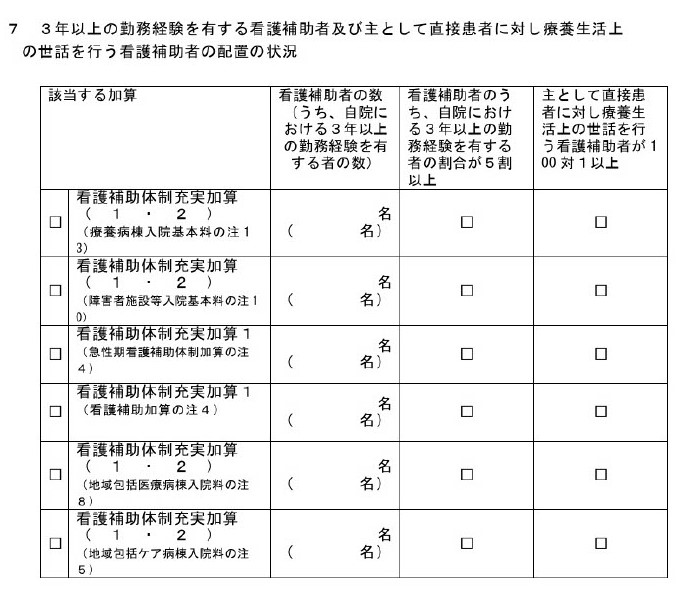

下記は届出用紙です。

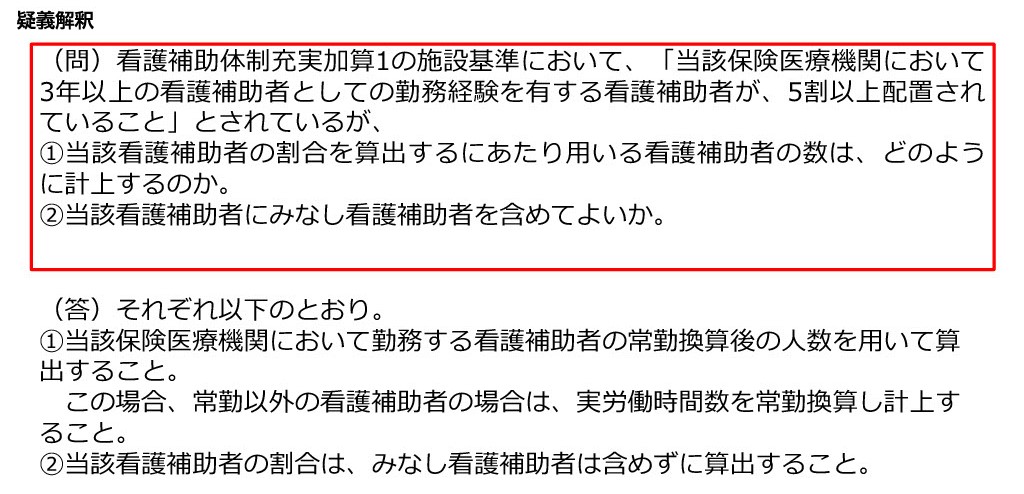

この3年以上の勤務経験を有する看護補助者の計上方法については、下記のとおり、疑義解釈が出ています。この対象については、みなし看護補助者は対象になりません。

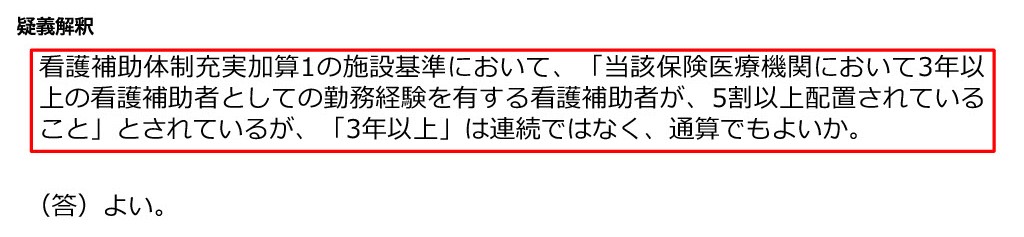

また、この3年の経験については、連続ではなく、通算で問題よいとされています。

④ 看護補助者の業務に必要な能力を段階的に示し、活用していること

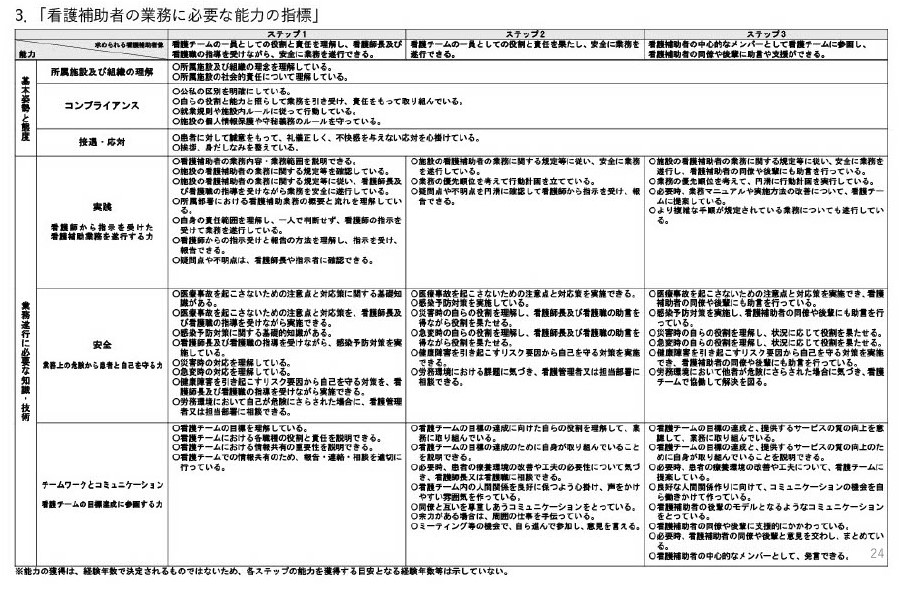

また、看護補助者の業務に必要な能力の指標については、看護協会から下記の資料が示されています。

2022年度の診療報酬改定で新設され、2024年度の診療報酬改定で点数の高い区分が追加になりました。

今後はより一層看護補助者の方々へのタスクシフト、タスクシェアの推進が重要になります。ぜひ、各病院で取り組み、届け出を目指していただければと思います。