2024年度の診療報酬改定、それと同時に発生している物価や人件費の高騰により、病院経営はこれまでにないほど深刻な局面を迎えています。

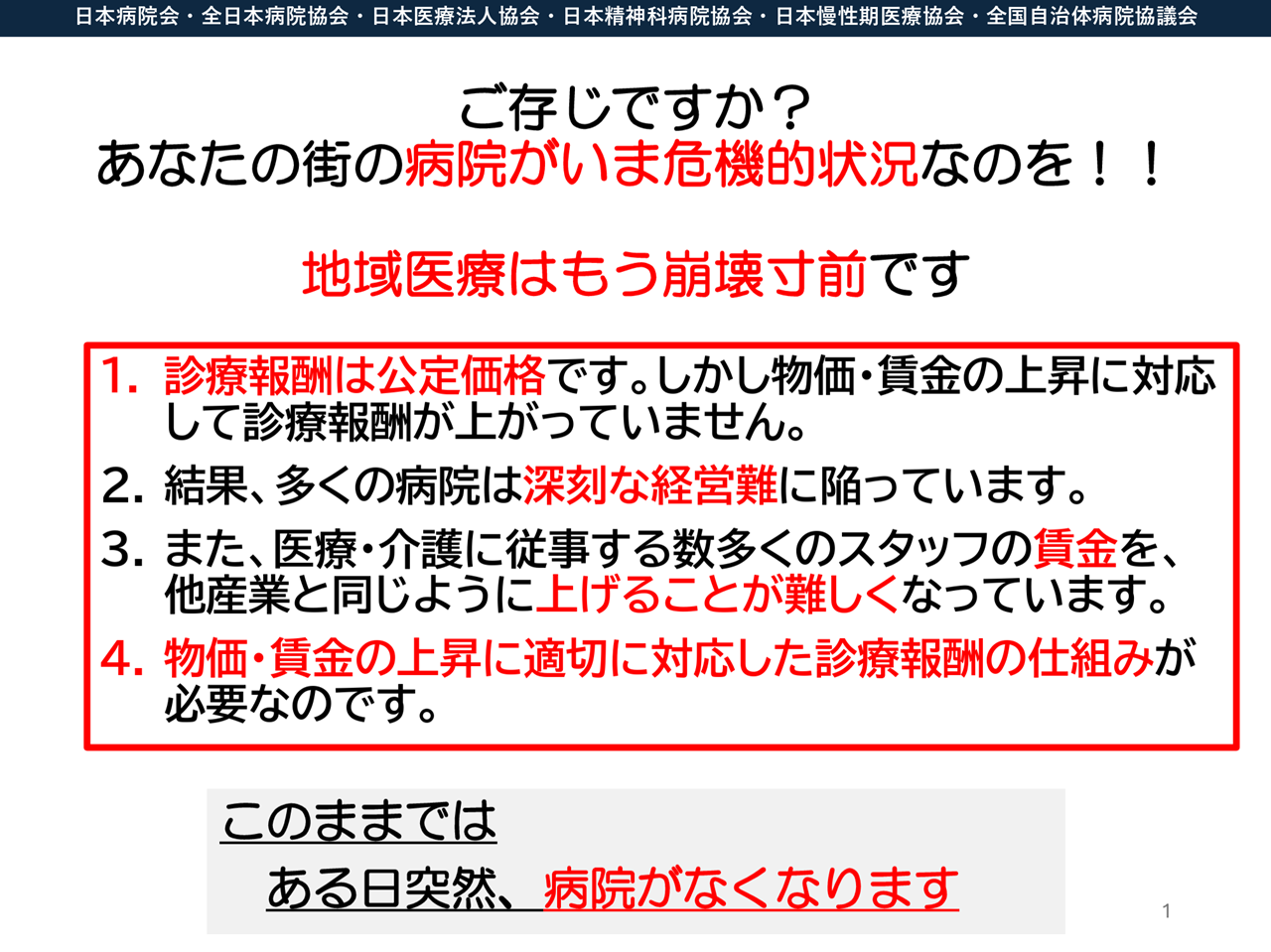

令和7年3月12日、日本医師会と6病院団体による合同声明が発表され、緊急調査「2024年度診療報酬改定後の病院経営状況」の結果をもとに、「地域医療はもう崩壊寸前」「このままでは、ある日突然、病院がなくなります」といった強い警鐘が鳴らされました。

本記事では、病院経営における診療報酬とその改定について、最新の調査データとともにわかりやすく解説してます。診療報酬の改定が病院経営にどのような影響を与えるのか、なぜ注目するべきなのか、学んでいきましょう。

Contents

診療報酬とは?診療報酬の改定は病院の医業収益にどのような影響がある?

診療報酬、及びその改定とは?

診療報酬とは、医療機関が患者に対して行った診療、治療、検査などの医療行為に対して、公的医療保険から支払われる報酬のことです。これは病院やクリニックなど医療機関の主な収入源であり、日本の公的医療保険制度に基づいて国が定めています。患者さんの窓口負担(通常3割負担など)を除いた大部分は、健康保険組合や国民健康保険などの保険者から支払われ、医療機関の経営を支える根幹です。

診療報酬は、2年に一度、国によって見直し・改定が行われます。また、介護報酬と障害福祉サービス等報酬については3年に一度改定される仕組みです。令和6年(2024年)は、診療報酬、介護報酬と障害福祉サービス等報酬の改定が同時に行われる、いわゆる「トリプル改定」の年でした。このトリプル改定は、医療・介護の両分野にわたり影響が及ぶため、病院経営にも例年以上に大きなインパクトを与えています。

診療報酬の改定が病院の医業収益に与える影響

診療報酬の改定と医業収益に影響を与える要因について順番に見ていきましょう。

① DPC(包括支払い方式)の採用

病院の医業収益の中心は入院診療による収入です。診療報酬の改定により、「DPC(Diagnosis Procedure Combination / Per-Diem Payment System)」と呼ばれる制度が採用されています。DPCでは、患者の病名や治療内容に応じて入院1日あたりの定額料金が設定され、それに基づいて医療費が計算されます。

② 人件費の高騰

近年は、医師・看護師・薬剤師・リハビリスタッフなどが連携する「チーム医療」が推進され、医療現場での人員配置が手厚くなりました。これに伴い、人件費の増加が避けられず、2024年の診療報酬改定では「ベースアップ評価料」という加算が新設されました。しかしながら、ベースアップ評価料だけでは高騰する人件費を十分にカバーするには至らず、人件費負担が病院経営をさらに圧迫しているのが現状です。

③ 物価の高騰

さらに、医療現場でも物価の高騰が深刻な問題となっています。医療機器や薬品、消耗品、水道光熱費に至るまで、多くの費用が上昇しているにもかかわらず、DPC方式による「定額料金」の枠組みでは、これらコスト増加が医業収益を押し下げる大きな要因になっています。

上記の要因により、病院の医業収益の低下が著しく、病院経営はかつてないほどの危機にさらされています。また、人件費や物価の変動は、現場で働く医業者(医師や看護師)が大きな関心を持つ分野でもあります。現場で働く一人一人が、この診療報酬の改定に関心を持つことがとても重要だと言えるでしょう。

コロナ補助金と診療報酬改定

2020年~2023年までのコロナ禍で、コロナ関連の様々な補助金が医療機関に投じられました。コロナ禍が終息した2024年の診療報酬改定、これには医療機関に対する国のメッセージが反映されていると分析する専門家も多くいます。

人件費や物価が高騰する中で、医療機関はスリム化と病院機能の適正化が求められています。急性期医療や回復期医療などの病院機能や病床規模について、病院経営者は常に分析し適正化を図る必要があります。自院の立ち位置について、地域医療構想に基づいて経営判断を求められているのです。

日本医師会と6病院団体による合同声明 – 【緊急調査】2024年度診療報酬改定後の病院の経営状況を読み解く

このような状況の中で、日本医師会と6病院団体による合同声明が発表され、緊急調査「2024年度診療報酬改定後の病院経営状況」が発表されました。このセクションでは、その調査結果を読み解きながら、病院経営の現状を理解していきましょう。

6病院団体とは?:日本病院会・全日本病院協会・日本医療法人協会・日本精神科病院協会・日本慢性期医療協会・全国自治体病院協議会のことを指します。これらの団体は、病院の経営状況調査や政策提言などを共同で行い、医療界の課題解決に取り組んでいます。

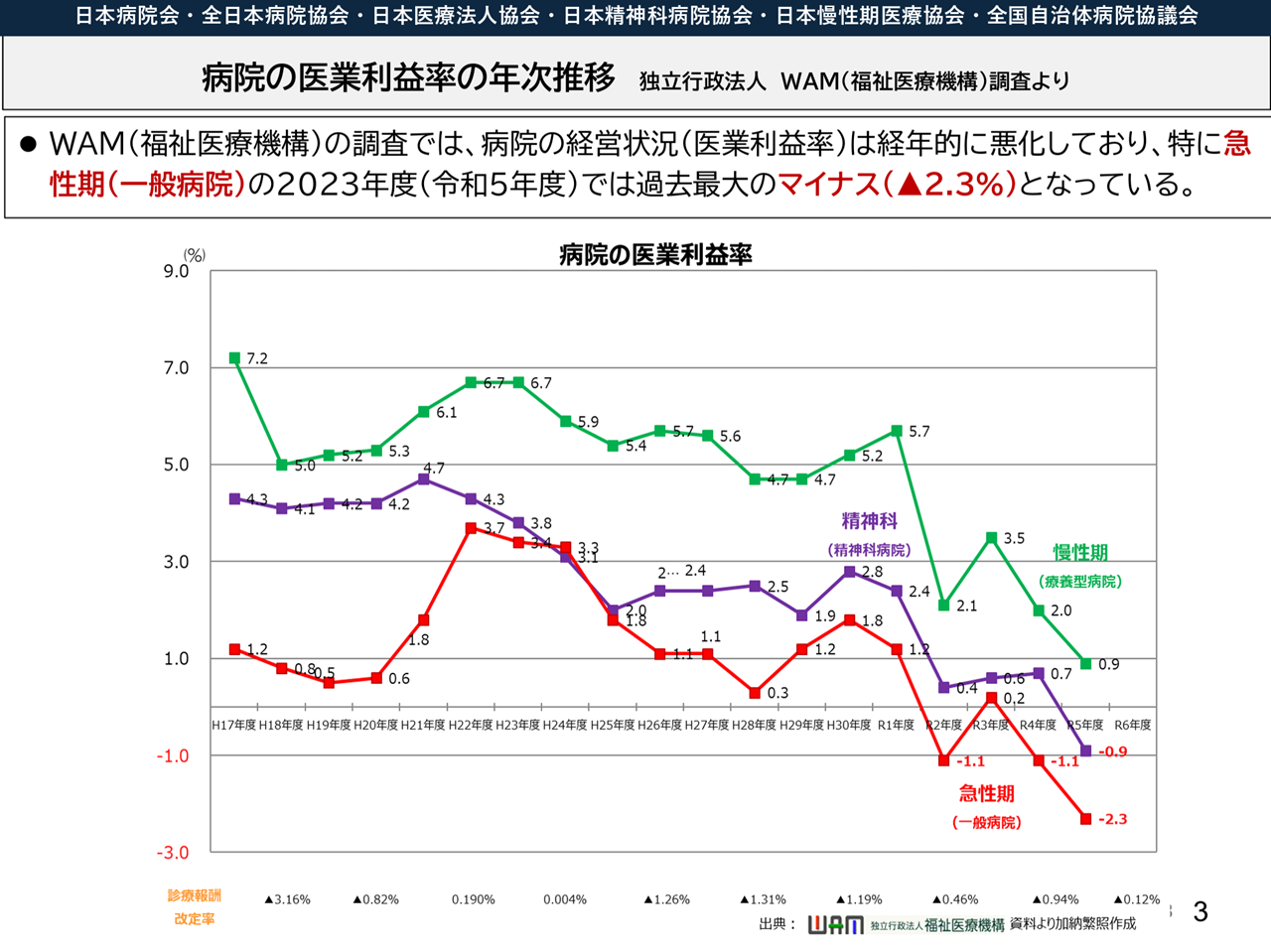

1.病院の医業利益率の年次推移

独立行政法人福祉医療機構(WAM)の調査によれば、病院の経営状況を示す医業利益率は、ここ数年で経年的に悪化しています。特に急性期(一般病院)では、2023年度(令和5年度)に過去最大のマイナス(▲2.3%)を記録しました。

この数値は、コロナ補助金を含まない純粋な医業収益・費用ベースで算出されています。コロナ禍では一時的にコロナ患者向け診療報酬が引き上げられていたものの、補助金制度が終了したことにより、2023年度には一層の悪化が見られたと考えられます。

さらに、2023年度からは物価高騰が本格化し、医療材料費や人件費、水道光熱費など病院運営にかかるコストが大きく上昇しています。この傾向は2024年度にさらに進行しているとみられ、2025年度には経営破綻に陥る病院が続出する恐れがあるため、今回の緊急提言が出された背景となっています。

グラフにおいても、急性期病院の数値が特に厳しいことがわかります。急性期医療は多くの人手と医療材料を要するため、人件費高騰と物価高騰の影響が経営を直撃しています。また、精神科病院においても医薬品購入コストの上昇(ウクライナ戦争など国際情勢の影響)が響き、経営状況が悪化している点に注目できます。

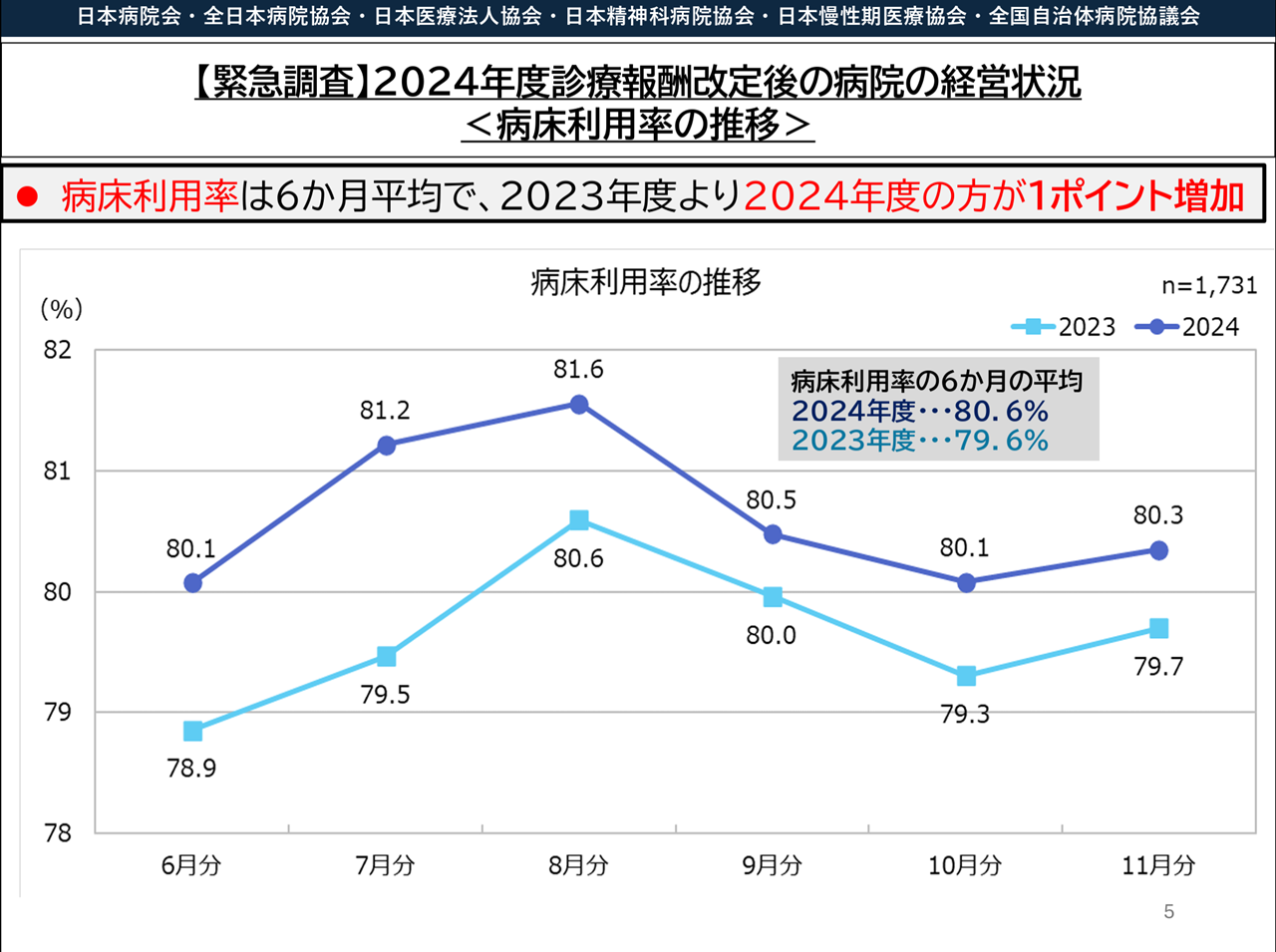

2.病床利用率の推移

2024年度の病床利用率は、前年である2023年度と比較して約1ポイント上昇しています(79.6%→80.6%)。これは病院側が収益改善を目指して経営努力を続けた結果といえます。しかし、これらの努力にもかかわらず、急激な人件費や物価の高騰には追いついておらず、病院経営の苦境は深まる一方です。

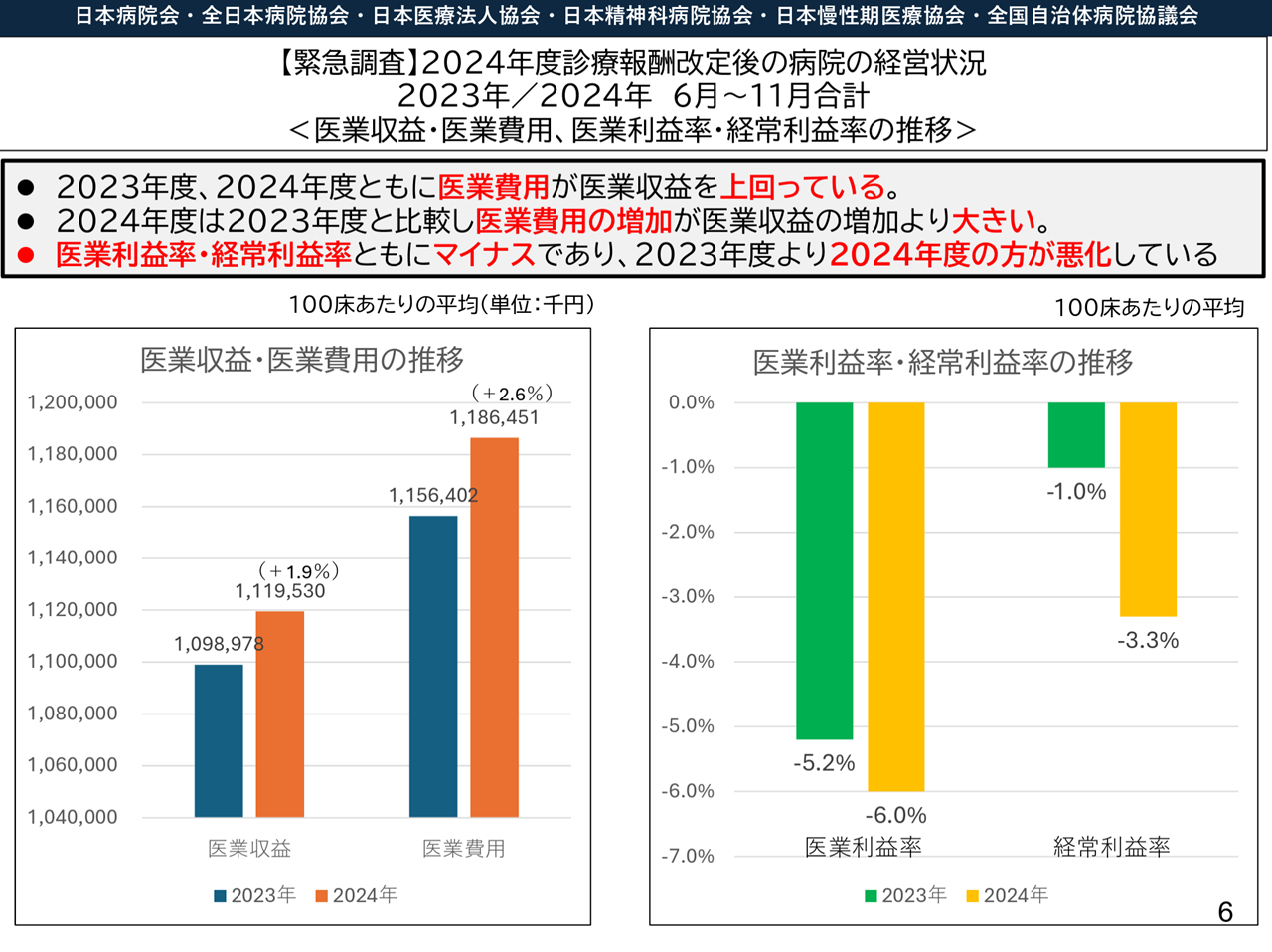

3.医業収益・医業費用、医業利益率・経常利益率の推移

医業収益自体は2023年度に比べて増加しているものの、それ以上に医業費用が増加しており、収支悪化が進んでいます。特に2023年9月まではコロナ補助金が支えとなっていましたが、補助金終了後は急激な収支悪化が懸念されています。2025年度には、「給与支払いのために預金を切り崩す」という病院がさらに増え、本格的な資金ショートを起こすケースが多発するとみられています。

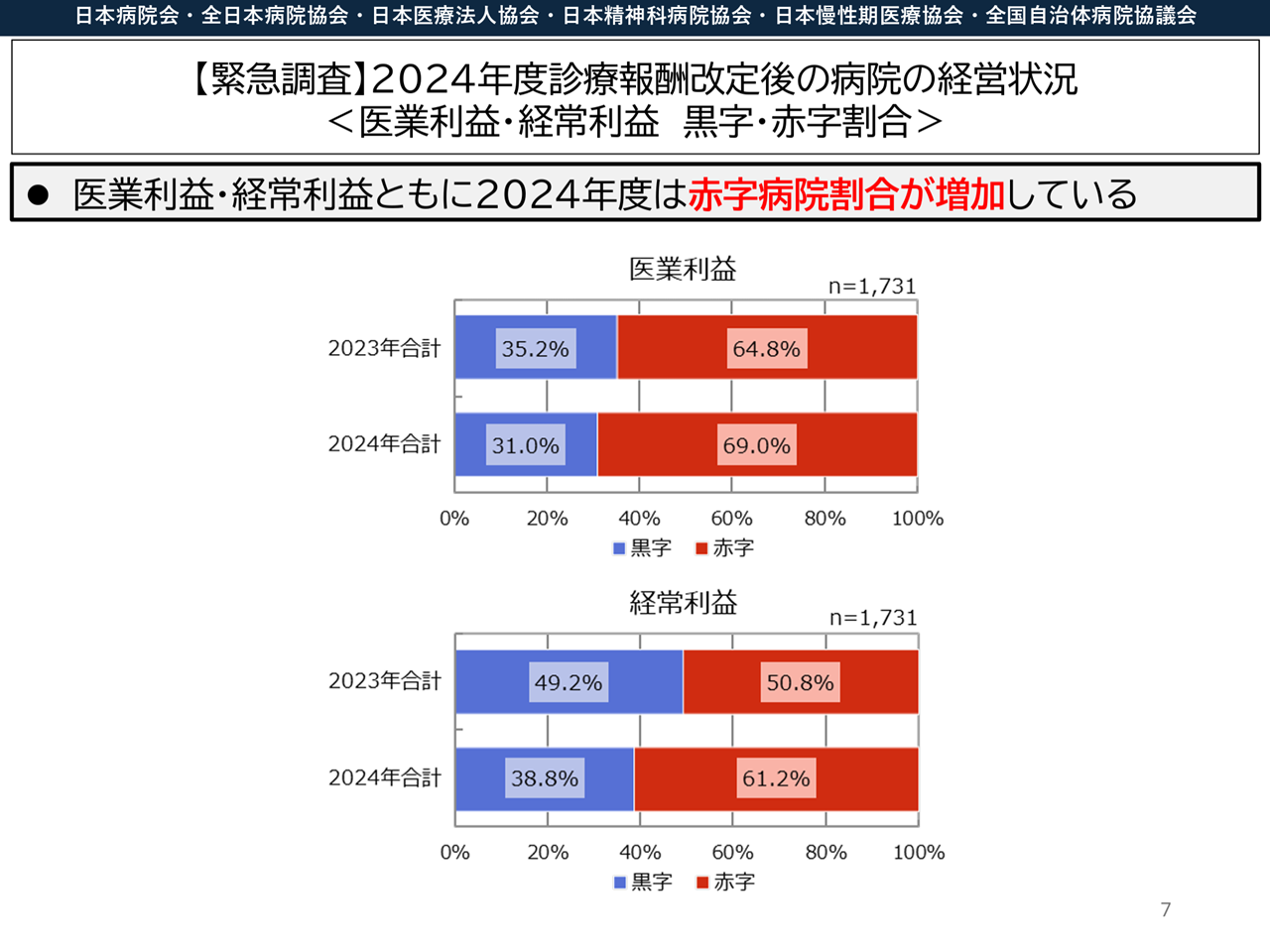

4.医業利益・経常利益 黒字・赤字割合

緊急調査の結果、2024年度は医業利益・経常利益ともに赤字病院の割合が増加しました。グラフには反映されていませんが、公立病院においては、2024年6月単月で赤字率が95%に達している点です。地域の中核となる大規模病院ほど、高度な医療を維持するためのコスト負担が大きく、経営がより厳しくなっている現状が浮き彫りとなっています。

5.2018年度/2023年度合計経費の変化・その他経費の内訳

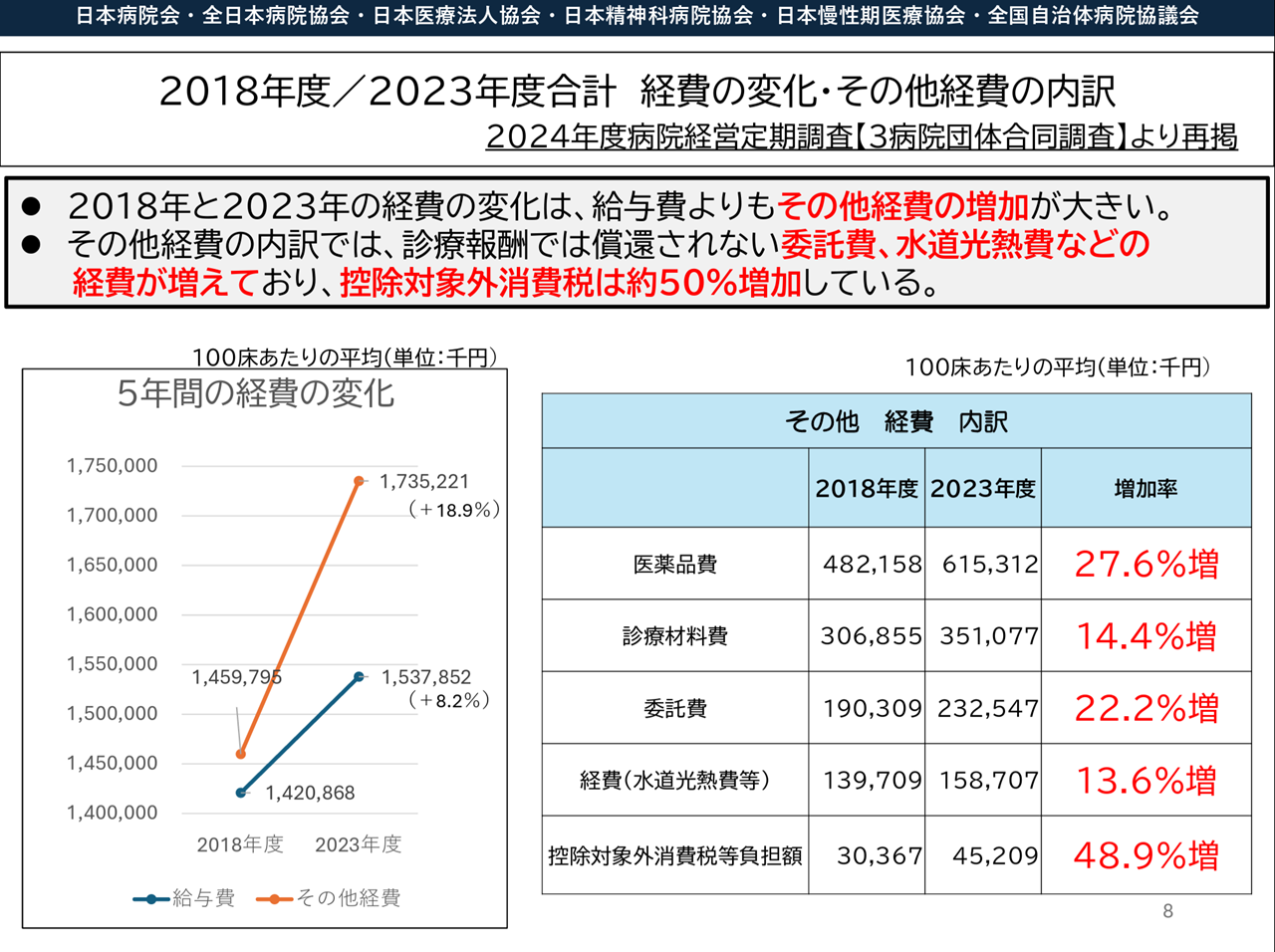

2018年度から2023年度にかけて、診療材料費や委託費(清掃、給食、警備など)、そして人件費が大幅に上昇しています。

この中でも特に注目すべきは、「控除対象外消費税等負担額」の増加です。本来医療機関には消費税の還付制度がないため、仕入れた医療機器やサービスにかかる消費税分が負担となり、経営を一層圧迫しています。この控除対象外消費税を軽減する制度改正が行われれば、病院経営改善に大きな効果をもたらす可能性があります。

診療報酬改定と、物価・人権費の高騰に対応する

この記事では、病院経営の厳しい現状について分析しました。診療報酬の改定、物価・人件費の高騰など、病院経営において対応するべき難題は数多くあります。

「自院ではどこから着手すべきか分からない」「取り組みの優先順位を整理したい」とお悩みの場合は、医療経営の現場に精通したリージョンマネジメント株式会社へご相談ください。

貴院の状況に応じた最適なご提案と、実践に向けた伴走支援を通じて、病院経営の改善を全力でサポートいたします。