令和7年6月1日から適用となる医療機関のDPC機能係数2や、救急補正係数の内訳が公表されました。このタイミングで、改めてDPCの基礎を整理したいと考える医療関係者も多いのではないでしょうか。今回は、DPCの基本構造や関連する診療報酬改定について、できるだけ平易に、かつ最新情報を踏まえてご説明します。

YouTubeでもご説明していますので、是非、ご覧くださいませ。

2024年度の診療報酬改定でDPCの一部見直しもあったため、その内容も含めて振り返っていきます。今回の流れとしては、まず「DPC・PDPSとは何か」という基本から、「日額払いの仕組み」「DPCコードの決まり方」「出来高算定項目」「入院期間の区分」「医療機関別係数」の概要まで、順を追ってご説明します。

Contents

DPC・PDPSとは何か

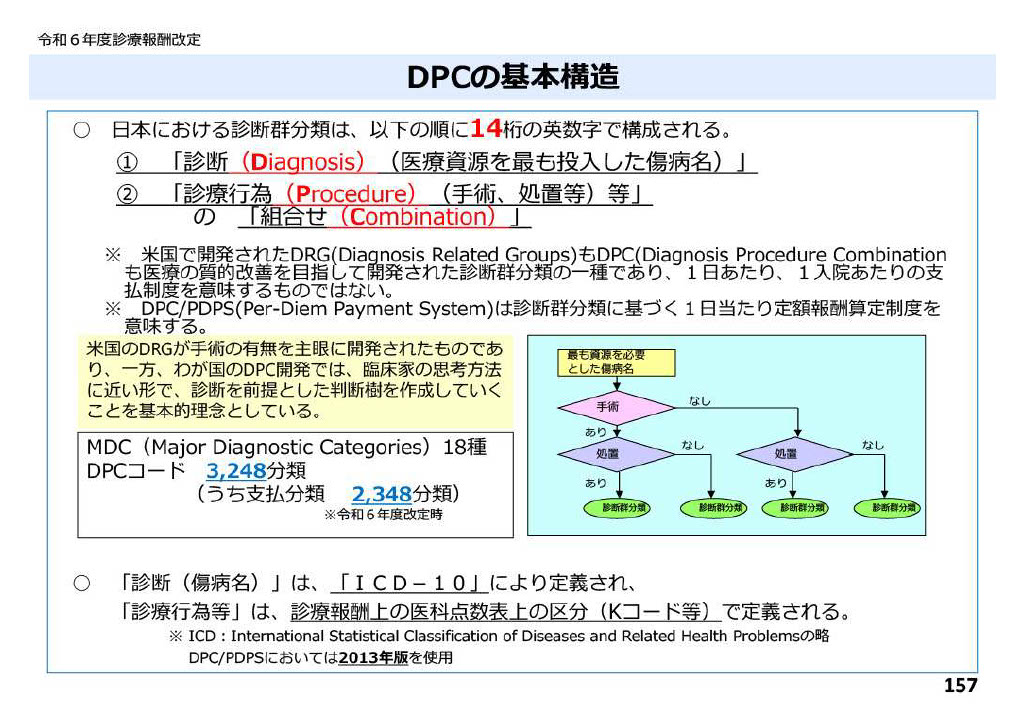

まず、DPCとは何かという点を押さえておきましょう。DPCは正式には「DPC/PDPS」と呼ばれています。DPCはDiagnosis Procedure Combinationの略称で、PDPSはPer-Diem Payment Systemの略称です。ただし、一般的にはDPCという呼び方で通じるため、この記事でもDPCという表現で統一します。

DPCは平成15年に日本で導入された制度です。主に急性期入院医療を対象とし、「診断群分類」に基づく1日あたり包括支払い制度となっています。つまり、診断と治療内容に応じて分類し、その分類ごとに1日あたりの定額報酬が設定されるのがDPCの特徴です。制度導入から20年以上が経過した今では、令和6年6月1日時点で全国1786病院、急性期一般入院基本料等に該当する病床の約85%がDPC対象医療機関となっています。DPCは現代日本の急性期病院において標準的な報酬制度となったと言えるでしょう。

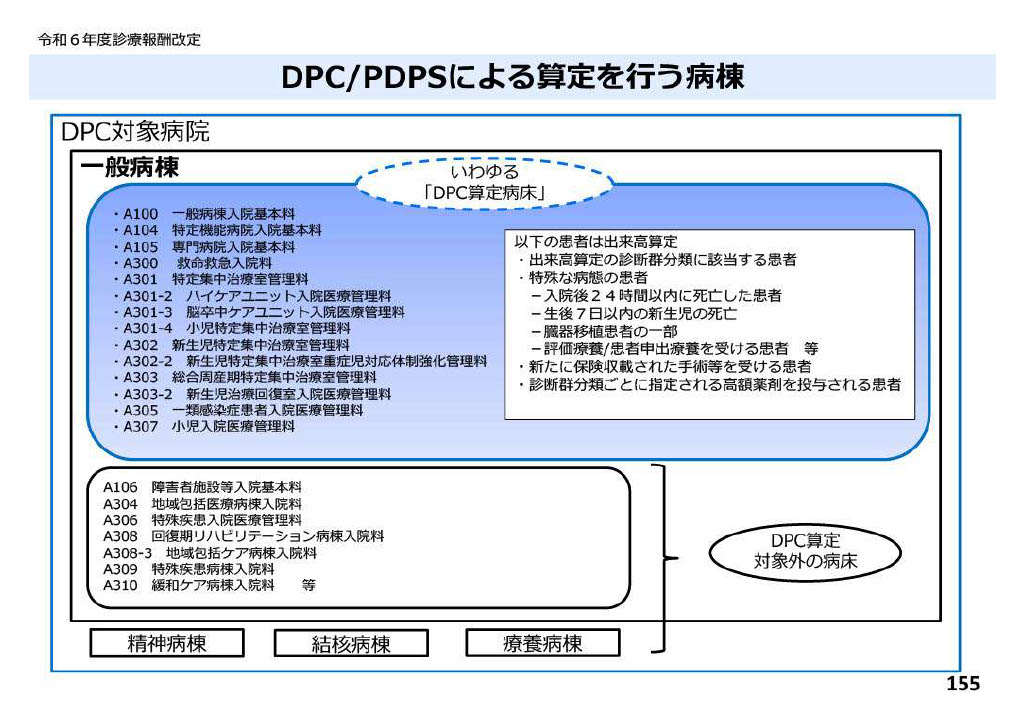

DPCの支払い構造と対象病棟

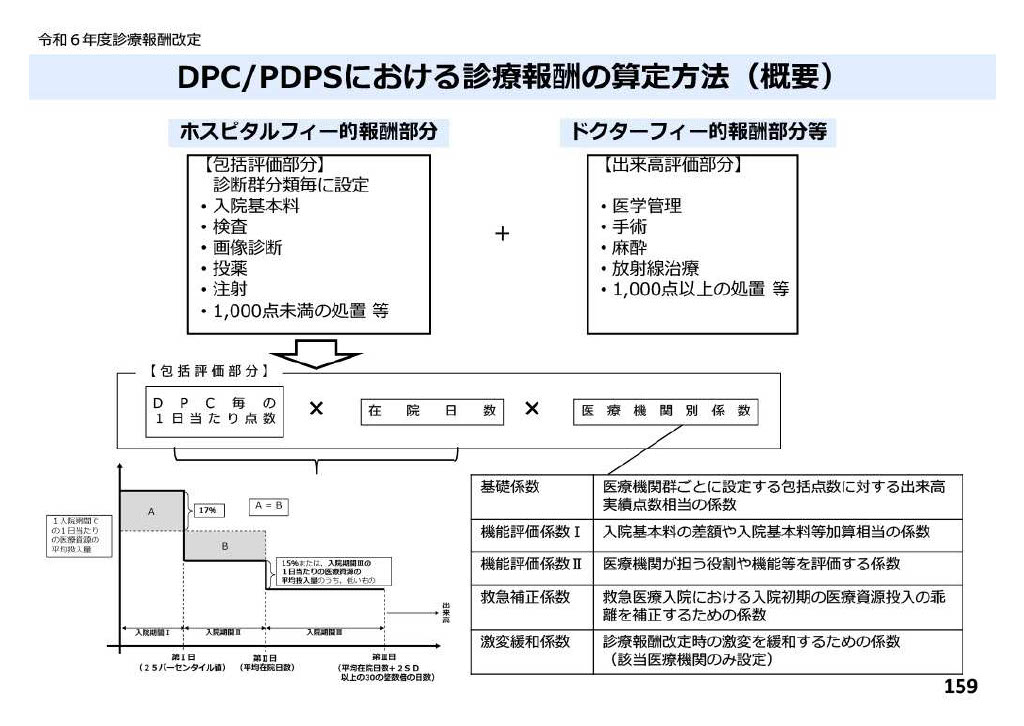

DPCは、診断分類ごとに設定される「定額点数」があり、これに各医療機関ごとに決まった「医療機関係数」を掛けて最終的な入院料が算定されます。DPCの算定ができる病棟はあらかじめ定められており、主に急性期一般病棟が対象です。一方、地域包括ケア病棟や回復期リハビリテーション病棟、療養病棟などはDPC算定の対象外となっています。ただし、地域包括ケア病棟などへ転棟した場合、一部でDPCの算定が引き継がれることもありますが、基本的には急性期一般病棟が対象となると考えて差し支えありません。

DPCコードの決まり方と基本構造

DPCの仕組みの中核は「DPCコード」と呼ばれる14桁の番号です。患者ごとに「最も医療資源を投入した傷病名(主傷病)」がまず決められ、そこから「手術・処置の有無」や「副傷病の有無」「重症度スコア」などを組み合わせて最終的なDPCコードが決定します。

このDPCコードによって、その患者の入院基本料や報酬単価が決まる仕組みです。入院期間の区分(後述)によって報酬単価も変化し、より実態に即した診療報酬の算定が可能になっています。

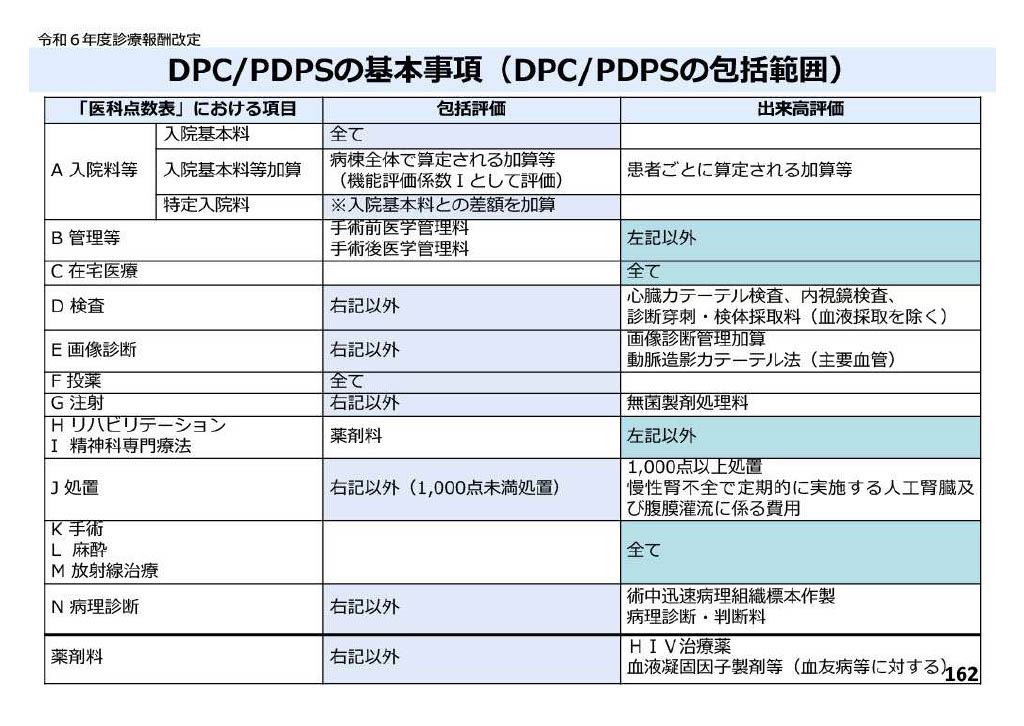

DPCにおける包括と出来高の考え方

DPC制度は「包括払い」を原則としますが、一部の診療行為は「出来高払い」で別途算定されます。包括される部分と出来高で算定する部分の区分を整理してみましょう。包括払いの対象となるのは、診断群分類ごとの「入院基本料」や「検査料」「画像診断」「投薬」「注射」「1000点未満の処置」などです。これらは患者ごとに1日あたり定額として支払われます。

一方で、出来高で算定できるのは「医学管理料」「手術」「麻酔」「放射線治療」「1000点以上の処置」など、医師の専門的な判断や高度な技術を要する部分です。また、病理診断や薬材料も一部で出来高算定が認められています。たとえばリハビリテーションについては出来高で算定可能ですが、薬材料については包括となるなど、項目ごとに取り扱いが異なります。入院基本料や機能評価係数1に該当する加算なども、包括の範囲内で評価されます。

入院期間の区分と点数の変動

DPCでは、入院期間を「入院期間Ⅰ」「入院期間Ⅱ」「入院期間Ⅲ」の三段階に分け、それぞれに異なる点数が設定されています。これは、入院初期ほど医療資源を多く投入する傾向があるため、入院初期(入院期間Ⅰ)の点数を高く設定する狙いがあります。

一般的に「入院期間Ⅱ」の末日が、DPCコードごとに定められた全国平均の在院日数です。これを超えて長期化した場合は「入院期間Ⅲ」となり、さらに「入院期間Ⅲ」を超えた場合は出来高算定に切り替わります。医療機関によっては、DPCの入院期間Ⅲ以上の患者割合を減らす取り組みを行っているケースもあります。この三段階区分によって、患者の在院日数に応じた柔軟な診療報酬制度が実現しています。なお、初期投資の高い治療や集中治療が多い患者ほど、入院初期の高い点数設定が重要になります。

医療機関別係数と点数の算定

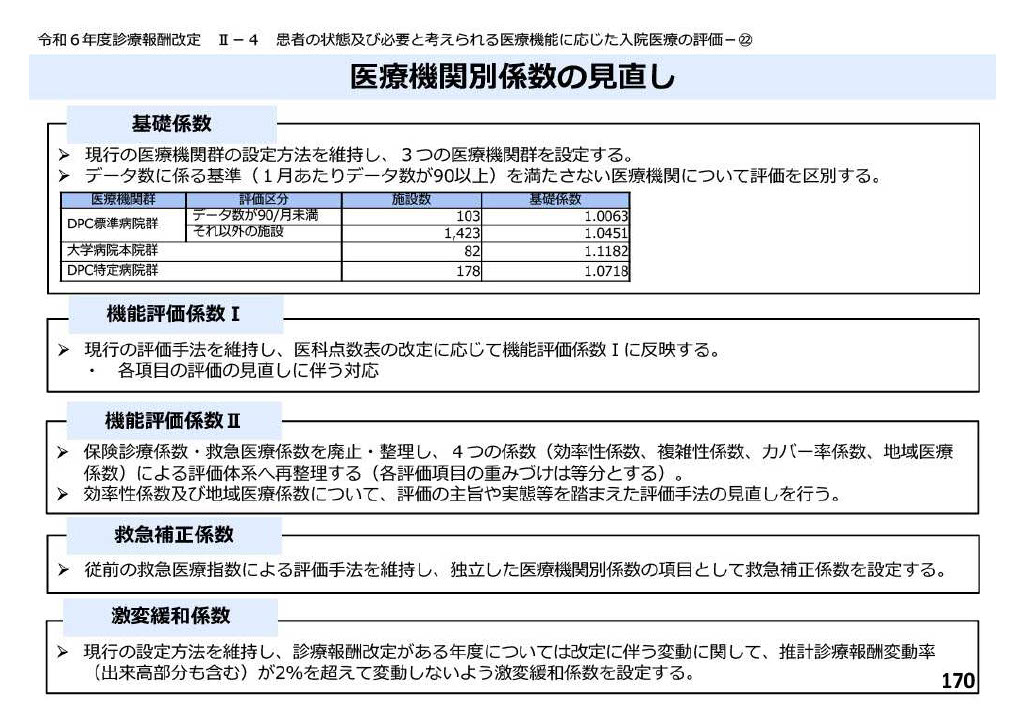

DPCにおける報酬算定には「医療機関別係数」が不可欠です。これには「基礎係数」「機能評価係数Ⅰ」「機能評価係数Ⅱ」「救急補正係数」「激減緩和係数」などがあります。とくに「機能評価係数Ⅱ」は令和7年6月1日より新しい係数が公表されました。また、2024年度の診療報酬改定では「救急補正係数」が独立して新設されています。これらの係数は、各医療機関ごとの機能や実績に応じて異なるため、同じDPCコードでも医療機関ごとに最終的な点数が変わることになります。

入院基本料や加算の多くは基礎係数や機能評価係数Ⅰで評価されます。一方、個別の患者加算などは出来高での算定となります。救急体制の充実度や地域連携、特定機能病院の実績なども係数に反映され、これが診療報酬の「公平性」と「インセンティブ設計」に繋がっています。

診療報酬改定での変更点

2024年度の診療報酬改定では、DPCの算定項目や医療機関係数に一部変更が加えられました。特に「救急補正係数」が独立したことや、機能評価係数Ⅱの見直しがポイントです。これにより、救急医療の充実に力を入れている医療機関ほど診療報酬が高くなるなど、病院間の役割分担や評価の仕組みがより明確になったと言えるでしょう。今後も診療報酬改定ごとにDPCの基準や算定方法の見直しが進められると考えられます。

DPCの基礎と今後の展望

DPC(正式名称:DPC/PDPS)は、入院治療を標準化し、「病名」と「在院日数」に応じて診療報酬を決定する制度です。DPCコードは病名や手術・処置の有無、副傷病などで分類され、それに基づき1日あたりの定額報酬(PDPS)が設定されます。

各DPCコードには「入院期間Ⅰ・Ⅱ・Ⅲ」に応じた三段階の定額点数があり、在院日数によって支払い単価が変化します。全国の平均在院日数は「入院期間Ⅱ」の末日にあたり、病院経営や効率的な医療提供を考える上でも1つの指標となっています。また、医療機関別係数(基礎係数・機能評価係数・救急補正係数など)を掛け合わせて、最終的な診療報酬が算定される仕組みです。DPC制度の下では、病院ごとの役割分担や機能分化が促進されており、今後の診療報酬改定でもその流れは続いていくと考えられます。

DPCの「医療機関別係数」とは?最新制度をわかりやすく解説

DPC制度において、同じ診断・治療内容であっても、病院ごとに最終的な診療報酬が異なることがあります。その要となるのが「医療機関別係数」と呼ばれる仕組みです。本記事では、最新の2024年度診療報酬改定を踏まえつつ、この係数がどのように決まり、どのような役割を果たしているのかを丁寧に解説していきます。

おさらいと今回の流れ

DPC/PDPSの正式名称は「Diagnosis Procedure Combination/Per-Diem Payment System」といいます。これは、病名や手術、処置の有無などで分類された「DPCコード」に基づき、1日あたりの定額報酬が支払われる制度です。DPCコードごとに「入院期間Ⅰ・Ⅱ・Ⅲ」の3段階の定額報酬が設定され、入院が長期化するにつれて単価が下がるようになっています。この基本的な点数に対して、「医療機関別係数」が掛け合わされ、最終的な診療報酬が決まります。今回はこの「医療機関別係数」の内容や構成要素を中心に説明します。

医療機関別係数の構成

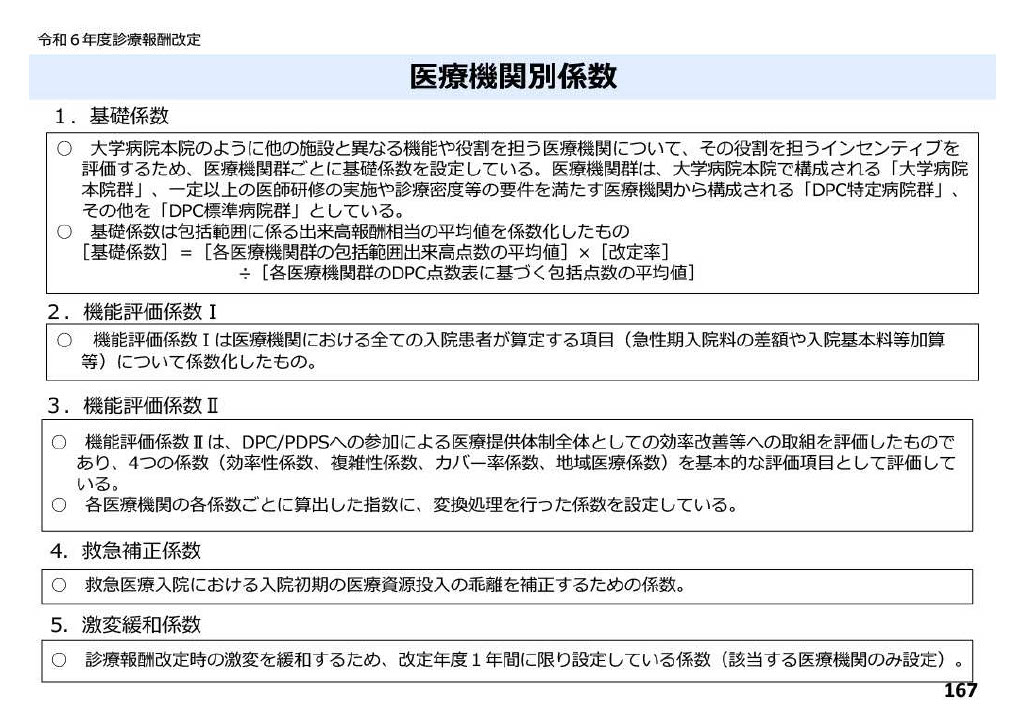

医療機関別係数は、大きく分けて以下の5つの要素から構成されています。

- 基礎係数

- 機能評価係数Ⅰ

- 機能評価係数Ⅱ

- 救急補正係数

- 激変緩和係数

特に1~4が主要な部分であり、2024年度の診療報酬改定では救急補正係数が独立したことが大きな変更点です。

基礎係数とは

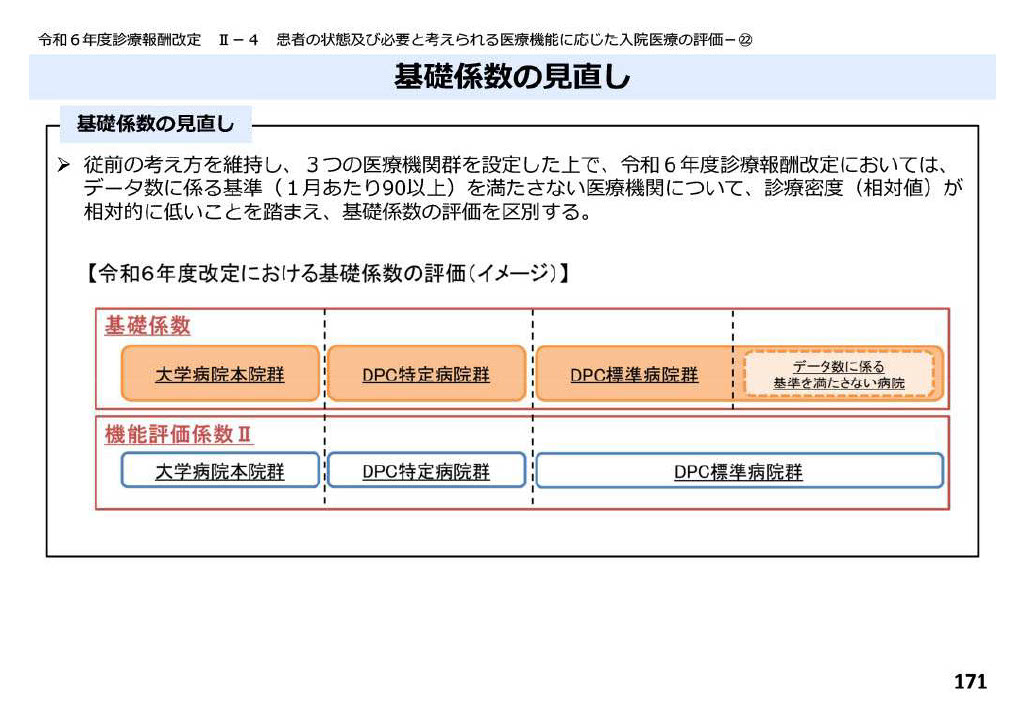

基礎係数は、病院の種類によって大きく3つに分けられています。

- 大学病院本院群

- DPC特定病院群

- DPC標準病院群

このうち、多くの一般急性期病院が該当するのは「DPC標準病院」です。ただし、2024年度の診療報酬改定からは、DPC標準病院の中でも「月90症例未満」の医療機関については診療密度が低いことを踏まえ、基礎係数が別途設定されることになりました。つまり、DPC標準病院の中でもデータ件数(月あたり90以上)を満たしているかどうかで基礎係数が分かれ、より現場の診療密度や実態を反映した評価が行われています。

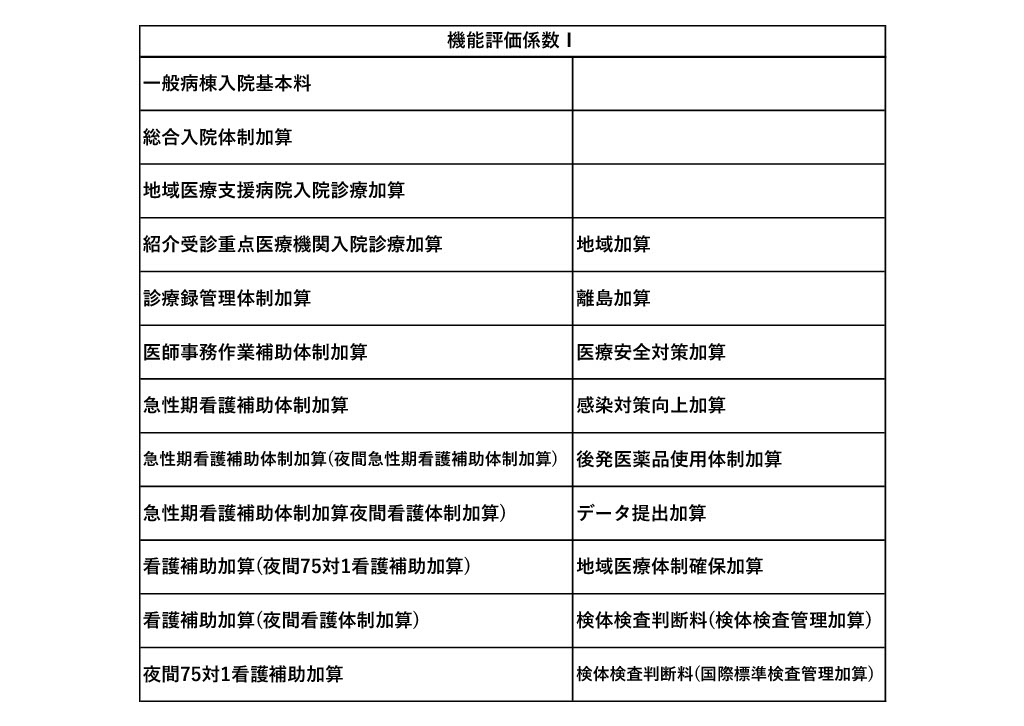

機能評価係数Ⅰとは

機能評価係数Ⅰは、病院ごとの施設基準や届出内容に応じてつく係数です。たとえば、特定の加算や専門的な機能を持つ病院であることを届け出ている場合、それが係数に上乗せされます。現行の評価手法は引き続き維持されており、病院ごとにどの加算・基準を満たしているかによって係数が決まる仕組みです。多くの項目を届け出ていたり、高い点数の加算を取得していればいるほど、機能評価係数Ⅰは高くなります。

機能評価係数Ⅱの改定と新たな構成

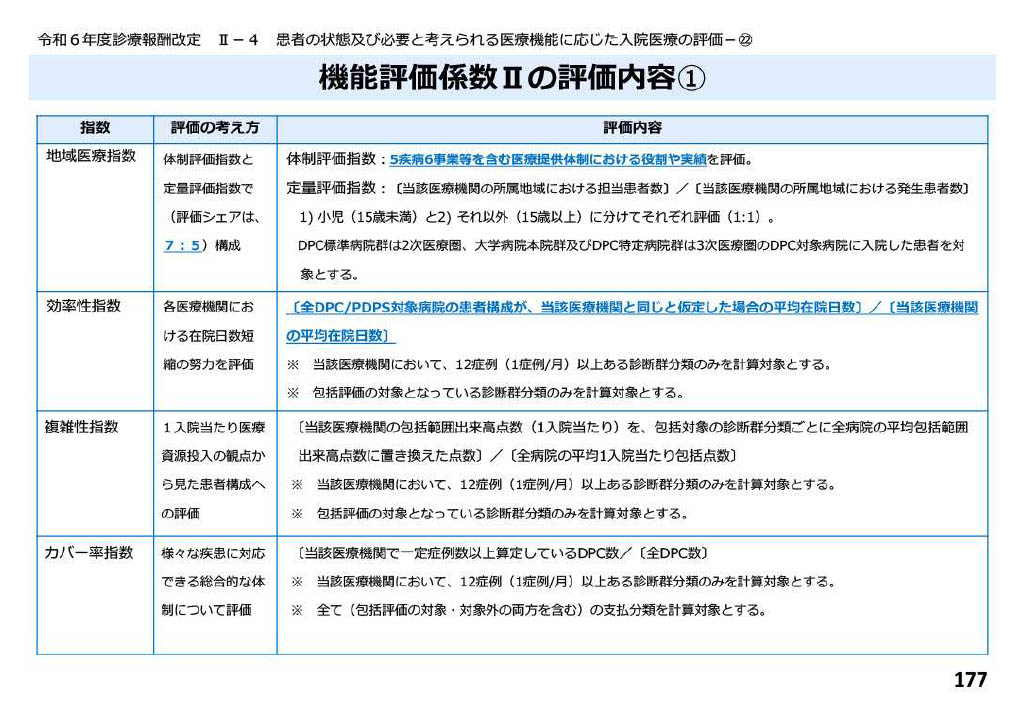

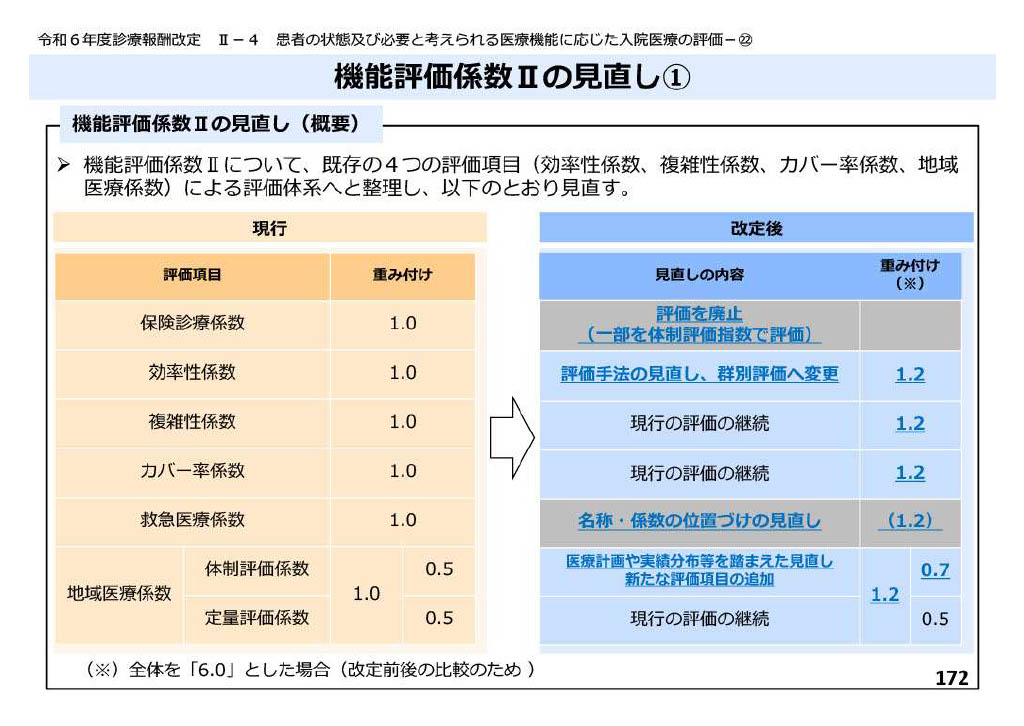

機能評価係数Ⅱは、2024年度改定で大きく見直しが行われました。元々は「効率性係数」「複雑性係数」「カバー率係数」「救急医療係数」などが含まれていましたが、今回「救急医療係数」が独立し、「救急補正係数」となった点が重要です。

機能評価係数Ⅱの現行の中身は以下の4つです。

- 効率性係数(在院日数短縮など効率的な運用を評価)

- 複雑性係数(1入院あたりの医療資源投入量に対する評価)

- カバー率係数(多様な疾患に対応できる体制を評価)

- 地域医療係数(体制評価指数・定量評価指数によって地域貢献度を評価)

これらの係数は、それぞれの病院の診療内容や地域医療への貢献度を数値で評価する役割を持ちます。

救急補正係数の独立と評価、体制評価係数について

救急補正係数は、2024年度診療報酬改定で機能評価係数2から独立した新しい係数です。これまで「救急医療指数」として扱われていたものが、今回から独立した評価項目となりました。救急補正係数は、救急医療に力を入れている病院を評価するもので、救急患者の受け入れ体制や、入院初期に必要となる医療資源の投入量などを基に加算されます。これにより、救急医療に積極的な医療機関が、より高く評価される仕組みとなっています。

また、2024年度の改定では体制評価係数(体制評価指数)も見直されています。体制評価係数は、病院がどれだけ地域医療の体制づくりや計画に貢献しているかを評価するものです。以前の保険診療係数の一部が体制評価係数に組み込まれ、体制評価指数と定量評価指数の2つの観点から、病院の取り組みが評価される形になっています。このように、救急補正係数と体制評価係数は、病院が地域で果たす役割や救急医療体制の充実度を、より分かりやすく反映するための新しい評価軸として位置づけられています。

機能評価係数Ⅱの詳細と評価内容

機能評価係数Ⅱに含まれる各評価指標は、どれも病院経営や医療現場にとって非常に重要な意味を持っています。

- 効率性係数は、主に在院日数の短縮努力など、病床運用の効率化を評価します。

- 複雑性係数は、重症患者の受け入れや、1入院あたりに必要となる医療資源の多寡を反映します。

- カバー率係数は、幅広い疾患や治療領域に対応できる総合的な医療体制を評価します。

- 地域医療係数は、地域医療への貢献や、連携体制・実績などを指数化して評価するものです。

2024年度改定では、効率性係数の計算式も見直されました。これは日数短縮のみならず、患者の重症度や多様性もより正確に評価することを意図しています。

出来高項目と診療報酬の全体像

DPCにおける診療報酬算定は、大きく「包括払い」と「出来高払い」の二本立てで構成されています。まず、患者ごとのDPCコードによって定まる包括点数(入院期間ごとの定額)があり、そこに医療機関別係数(基礎・機能評価Ⅰ・機能評価Ⅱ・救急補正)を掛けて、包括評価部分の点数が決定します。さらに、入院基本料等加算や、手術・麻酔・リハビリテーション実施回数など、患者個別の出来高項目については別途算定し、これが加算されて最終的な診療報酬点数となります。

まとめ:今後のDPC運用と医療機関別係数の重要性

医療機関別係数は、「基礎係数」「機能評価係数Ⅰ」「機能評価係数Ⅱ」「救急補正係数」の4本柱から構成され、2024年度改定によりその評価体制がより現場実態や地域ニーズに即したものへと進化しました。とくに救急医療や地域医療への貢献度、診療内容の多様性、そして効率的な病床運用といった観点がより重視されており、今後も各医療機関がこれらの係数を意識した病院運営を進めることが求められるでしょう。

これまでの診療報酬制度ではカバーしきれなかった部分も、今回の改定でよりきめ細かく反映されるようになりました。医療現場で働く方々や病院経営層にとって、今後のDPC運用と医療機関別係数の活用はますます重要性を増していきます。