Contents

はじめに

身体的拘束の最小化は、2024年度診療報酬改定でも大きなテーマとして再確認されました。厚生労働省は「緊急やむを得ない場合を除き、原則として身体的拘束は行わない」という基本原則を明示し、原則としてすべての医療機関に身体的拘束最小化チームの設置と指針の策定・運用を求めています。理念としては一歩前進ですが、現場ではなお拘束が日常的に選択されてしまう局面が残り、「理念と実装のギャップ」が課題となっています。

病棟では、ナースコールの頻回、点滴やチューブの自己抜去、夜間の不穏やせん妄、転倒リスクの高まりなど、いわば“拘束に頼りたくなる瞬間”にたびたび直面します。その度に、患者の尊厳と安全、スタッフの安全と業務継続性、そして医療の質と持続可能性のバランスをどう取るかという、避けて通れない問いが私たちの前に現れます。

本記事では、スライド資料のデータを手がかりに、身体的拘束の実態と認知症との関連に焦点をあてて整理します。なぜ拘束が選ばれやすいのか、どこにボトルネックがあるのかを見極めることで、単なる「禁止」の議論ではなく、現場で実行できる最小化の道筋を探る手掛かりになれば幸いです。

こちらはYouTubeでも解説していますので、是非、ご覧ください。

身体的拘束の実態

認知症との関係

身体的拘束の実施率を「認知症の有無」で比較すると、認知症を有する患者のほうが拘束される割合が高いことが明らかになっています。これは、認知症やせん妄に伴う行動・心理症状が、拘束を選ばざるを得ない大きな要因となっているからです。

徘徊や転倒リスク、点滴やチューブの自己抜去といった行為は、医療現場にとっては「重大事故につながりかねない行為」です。しかも認知症の患者さんは、どれほど丁寧に説明を繰り返しても症状によってその内容を記憶できず、再びベッドを降りようとしたり、点滴を外そうとしたりします。スタッフは「安全確保のためにずっと横で付き添うこと」が理想だと分かっていても、人員体制には限界があります。特に夜勤帯は看護要員が減り、患者さんが不穏になりやすい時間帯と重なるため、拘束を選ばざるを得ない状況に追い込まれることが多いのです。

認知症ケア加算と拘束率の推移

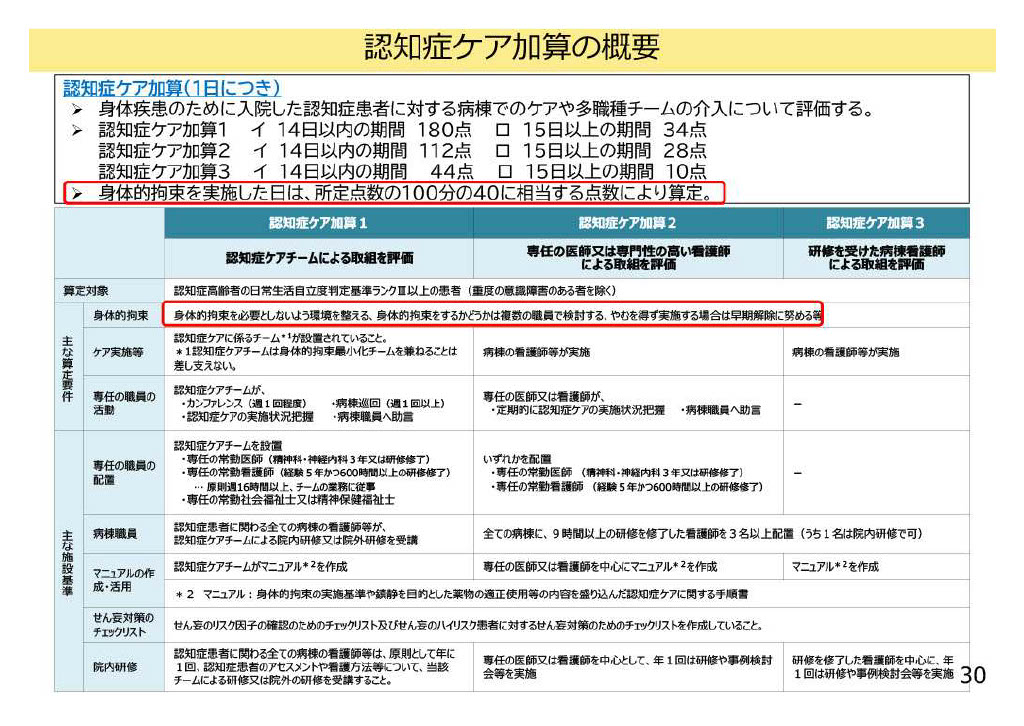

認知症との関係を考えるうえで欠かせないのが「認知症ケア加算」です。認知症ケア加算は、認知症による行動・心理症状や意思疎通の困難さが見られ、身体疾患の治療への影響が見込まれる患者に対し、病棟の看護師等や専門知識を有した多職種が適切に対応することで、認知症症状の悪化を予防し、身体疾患の治療を円滑に受けられることを目的とした評価です。

加算の算定要件と拘束との関係

算定要件の中には「身体的拘束を必要としない環境整備に努めること」が明記されており、拘束を行った日には所定点数の100分の40に減算される仕組みになっています。つまり、拘束を行うと点数が下がり、拘束が常態化すれば収益上も不利になるという制度設計です。

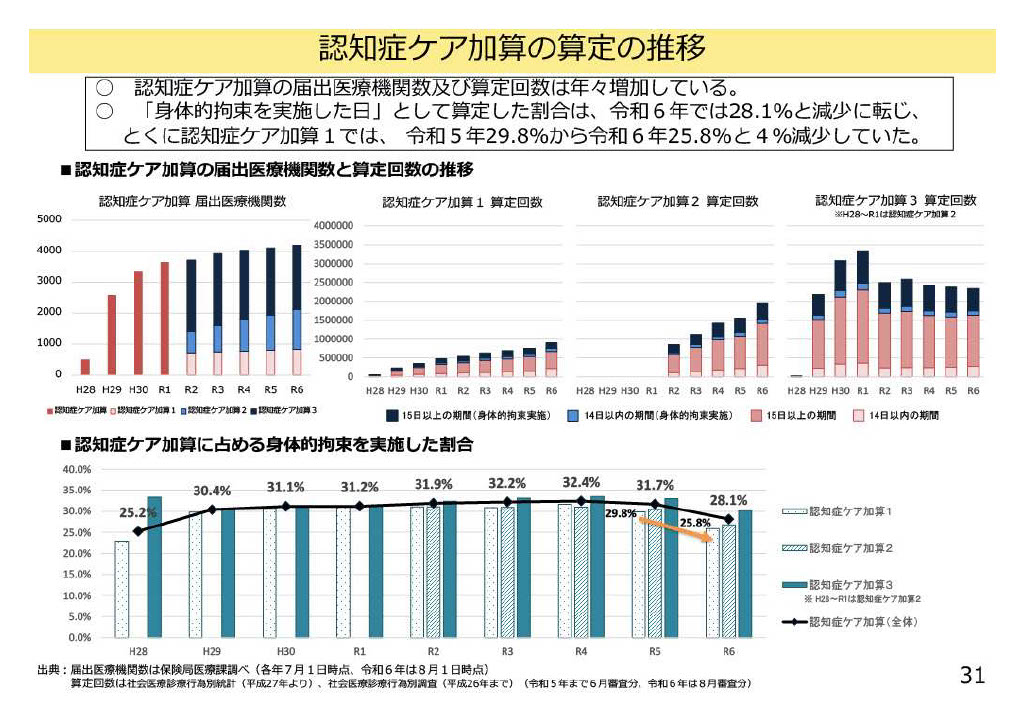

届出施設の増加と算定状況

実際に届出医療機関数や算定回数は年々増加しています。特に「認知症ケア加算1」は算定件数が大幅に伸び、令和5年から令和6年にかけても増加が続いています。地域包括ケア病棟、回復期リハビリテーション病棟、療養病棟といった長期入院を担う病棟での算定が多いのも特徴です。

認知症ケア加算の算定日数のうち**「身体的拘束を実施した日」の割合に目を向けると、長らく30%~32%前後で高止まり**していました。制度として「拘束を減らす努力」が求められていても、現場の実態はなかなか変わらなかったことを示しています。

しかし、令和6年度の診療報酬改定で入院料の通則に**「身体的拘束最小化の取り組み強化」が新たに盛り込まれたことを契機に、状況は少しずつ変わり始めました。特に認知症ケア加算1では、令和5年の29.8%から令和6年には25.8%へと約4%減少しており、ようやく制度が実効性を持ち始めている兆し**が見えてきたのです。制度改定が現場の行動変容を促した証拠といえます。今後もこの流れを一過性のものにせず、現場の実践として定着させられるかどうかが問われていくでしょう。

身体的拘束最小化に向けた最新動向と実務上の課題

1. 指針の策定状況 ― 令和6年11月1日時点の到達点

2024年度診療報酬改定を受けて、各医療機関では身体的拘束を最小化するための体制整備が急速に進められています。厚生労働省が行った調査によれば、**令和6年11月1日時点で「身体的拘束を最小化するための指針」を策定している病院は90.9%に達しました。また、「身体的拘束の実施・解除基準」を策定している病院も90.1%**と、9割を超えています。

つまり、具体的な運用ルールを病院単位で整備することが標準化されつつあるのです。さらに病院内には「身体的拘束を最小化するチーム」や「委員会」の設置が進み、組織としての意思決定を裏付ける体制が整えられてきています。

2. 可視化の取り組み強化 ― データで評価される時代へ

制度面でのもう一つの大きな変化は、身体的拘束に関するデータが「可視化」され、評価対象となることです。

「医療の質可視化プロジェクト」では、「身体的拘束の実施率」がケア領域の主要指標に位置づけられています。今後は、退院調査やDPC評価においても、拘束が行われた日数を入力・公開することが求められるようになっていきます。

これにより、従来は病棟の内部記録にとどまっていた拘束データが、公的な比較指標として全国的に提示されることになります。病院間のばらつきが明らかになることで、「なぜあの病院は拘束が少ないのか」「どんな取り組みが成果を生んでいるのか」が問われるようになり、拘束削減に向けた改善インセンティブが一層強まると考えられます。

3. 身体的拘束を最小化するための具体的な取組み ― 進展と課題

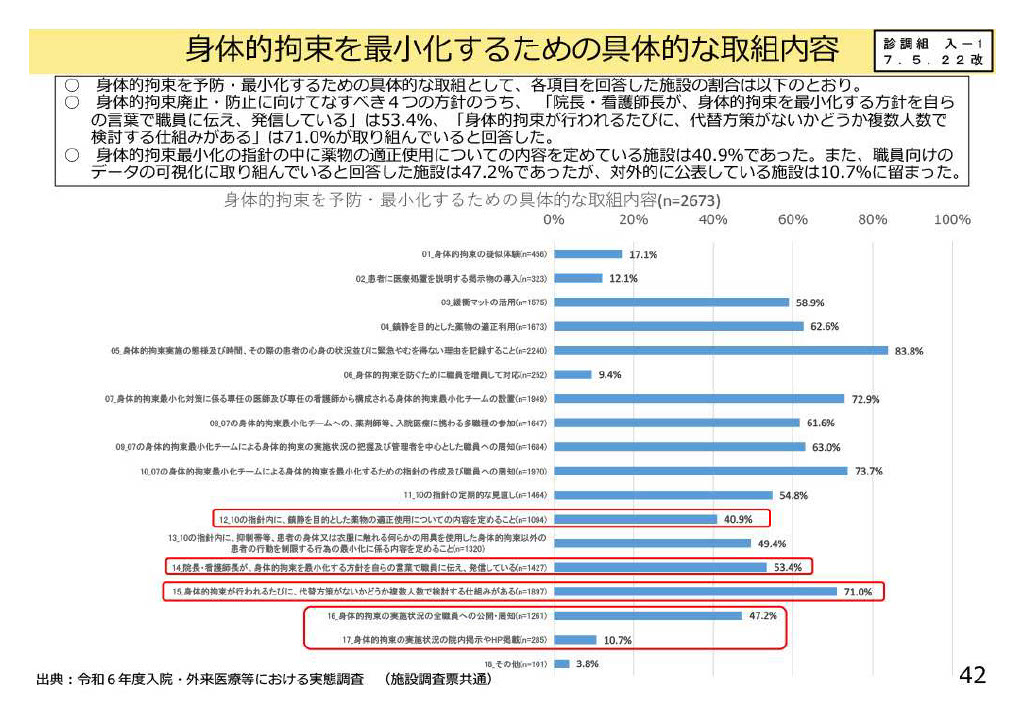

進展している取り組み

1. 拘束実施時の記録が定着(83.8%)

最も進んでいるのは、拘束を実施した際の詳細な記録です。患者の心身の状況、拘束に至った経緯、解除のタイミングまでを残すことは、単なる事務作業ではありません。これらは「本当に必要だったのか」「代替策はなかったのか」を振り返る材料であり、事故調査や監査の際には医療者を守る盾にもなります。

2. 身体的拘束最小化チームの設置(72.9%)

2024年度の診療報酬改定で「入院料の通則」に身体的拘束最小化の取り組みが盛り込まれたことを背景に、各施設で専任チームの設置が進んでいます。チームがあることで、現場任せになりがちな判断に組織的な視点が入り、拘束削減の取り組みが継続的に行われやすくなっています。

3. 指針の作成と院内周知(73.7%)

「身体的拘束を原則行わない」という理念を具体化するために、院内での指針策定と周知が進んでいます。拘束を行う場合の条件や手順を明文化し、職員に周知することは、現場判断のブレを防ぎ、患者・家族への説明責任を果たす基礎になります。7割を超えたことで、標準化の流れが着実に広がっているといえるでしょう。

4. 代替策を複数人で検討する体制(71.0%)

拘束をせざるを得ない場面に直面したとき、「本当に他の方法はないか」を複数人で話し合う仕組みを持つ病院が7割に達しました。通則や認知症ケア加算でも「拘束を行った場合は1日1回解除を検討すること」とされており、組織的に代替策を検討する体制が定着しつつあるようです。

まだ課題が残る領域

1. 薬物使用の適正化が不十分(40.9%)

拘束の代替策として鎮静薬が安易に使用されるリスクがあります。しかし、薬物の適正使用については、明確に指針で定めている施設はまだ4割程度にとどまります。通則では「望ましい」とされているものの、現場では具体的な明文化が進まず、薬物による「見えない拘束」への懸念は残っているのかもしれません。

2. トップメッセージの不足(53.4%)

院長や看護部長といった経営層が、自ら拘束最小化の方針を職員に発信している施設は半数程度にとどまっています。方針が現場任せになると、理念は形骸化してしまいます。組織文化を変えるには、トップの明確なコミットメントが不可欠です。

3. 職員向けのデータ公開が限定的(47.2%)

拘束実施状況を全職員に共有している施設は半数に満たず、多くは管理職レベルでの共有にとどまっています。現場の看護師一人ひとりが「自分の病棟の拘束率」を知ることは改善への第一歩です。データが見えなければ、意識改革は進みにくいと言えるでしょう。

4. 社会的な透明性の不足(10.7%)

対外的に拘束実施状況を公表している施設はわずか1割程度しかありません。しかしこれから先、身体的拘束の実施率の公開は確実に進んでいきます。

おわりに

ここまでのデータから、現場の努力は確かに積み重なってきています。忙しい医療現場で拘束を実施しないことは、患者さんやご家族が想像する以上に大変です。徘徊や点滴の自己抜去、夜間の不穏など、「安全のために」と思えばこそ、拘束のハードルはどうしても低くなりがちです。しかし、その「安全」という大義名分が、患者の尊厳を奪い、医療者自身の葛藤を深めているのも事実です。

今回の調査で見えたのは、記録やチーム設置、指針策定といった仕組みの整備は進んできているという点です。一方、薬物使用の適正化やトップからの明確な発信、データの透明化といった文化を変える取り組みはまだ道半ばということでした。

身体的拘束の最小化は、現場だけで解決できる課題ではありません。組織としての意思表明と、それを裏付けるデータの「見える化」が不可欠です。さらに、社会全体に向けて拘束の現状をオープンにすることで、病院の説明責任と信頼性はより強固なものになるでしょう。

「拘束をゼロにする」こと自体が目的なのではなく、患者の尊厳を守りながら、安全で持続可能な医療を実現することが本質です。私たち医療者が一つひとつの場面で「本当に必要か?」と問い直し、代替策をチームで探り、記録に残し続ける。その積み重ねこそが、身体的拘束を最小化し、患者の人生に寄り添う医療文化を形づくる道なのでしょう。