2025年版「認知症ケア加算」を徹底解説 – 施設基準と算定要件を押さえる

日本の病院では、高齢化に伴って認知症を合併した患者の入院が増えています。認知症による行動・心理症状や意思疎通の困難さが見られ、身体疾患の治療への影響を及ぼしやすく、適切なケアが不可欠です。この背景を受けて、診療報酬には「認知症ケア加算」という評価が設けられています。本記事では、2024年診療報酬改定に対応した最新の認知症ケア加算について、詳細に整理しました。施設基準・算定要件のポイントや現場での運用の工夫を分かりやすくまとめているので、日頃の診療報酬算定やケア体制整備に役立ててください。

YouTube動画でも解説していますので、是非、ご覧ください。

認知症ケア加算の変遷と2024年改定の意義

高齢化と認知症医療の課題

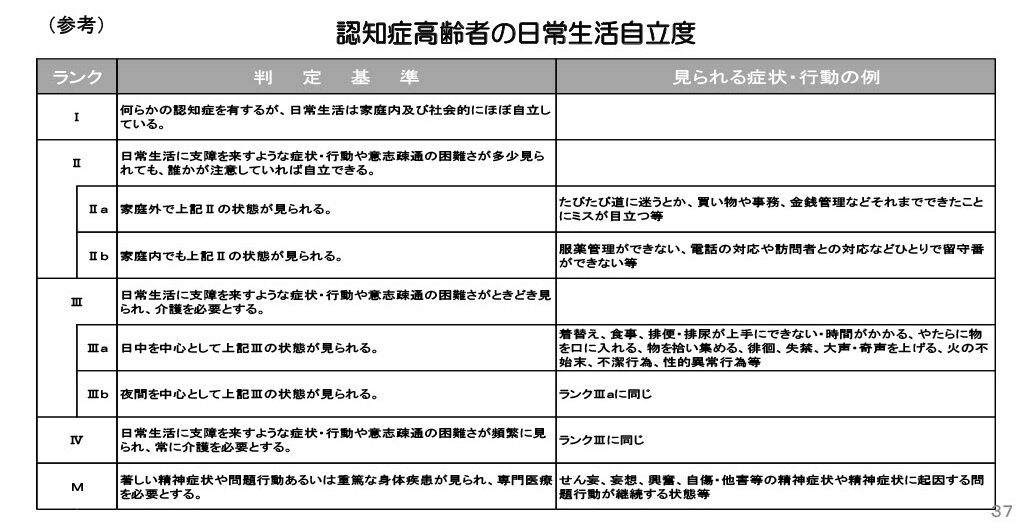

認知症は記憶障害だけでなく、徘徊や暴言・暴力、幻覚・妄想などのBPSD、意思疎通の障害といった症状を伴います。近年は認知症に対する早期診断と早期介入が重視され、地域で支える認知症ケアパスなどの整備が進んでいます。厚生労働省は「認知症高齢者の日常生活自立度判定基準」を定め、認知症患者の生活自立度を評価して適切なサービスを割り当てる仕組みを構築しました。この判定基準では、日常生活に介護を必要とする状態をランクⅢ(Ⅲa・Ⅲb)以上とし、着替えや排泄などの日常生活動作ができない、物を口に入れる、徘徊、火の不始末などの症状が頻繁に見られる状態を具体的に示しています。ランクⅢ以上の患者は介護を必要とし、専門サービスの関与が必要とされることがあります。

加算制度創設から令和6年度までの流れ

認知症ケア加算は2016年に新設され、2020年(令和2年度)の診療報酬改定で「認知症ケア加算1~3」と区分が細分化されました。加算1は、チーム医療を基盤とした手厚い体制を評価するものであり、加算2は専任の医師または看護師の配置を要件とし、加算3はチームの設置や専任者の配置要件は設けられていないものの、一定の対応体制が求められる仕組みとなっています。

2024年の診療報酬改定(令和6年度)では、ほぼ全区分の点数が引き上げられた一方で、身体的拘束を行った日の減算幅が拡大し、せん妄ハイリスク患者ケア加算との併算定ができなくなるなど、要件の厳格化も図られました。また、認知症ケア加算の施設基準には、せん妄リスクおよびハイリスク患者への対策としてチェックリストの作成が新たに求められ、さらに入院料の通則には、身体的拘束最小化への取り組み強化が追加されるなど、認知症ケア、せん妄予防、身体的拘束最小化に対する医療機関の体制整備と実践の重要性が一層高まっています。

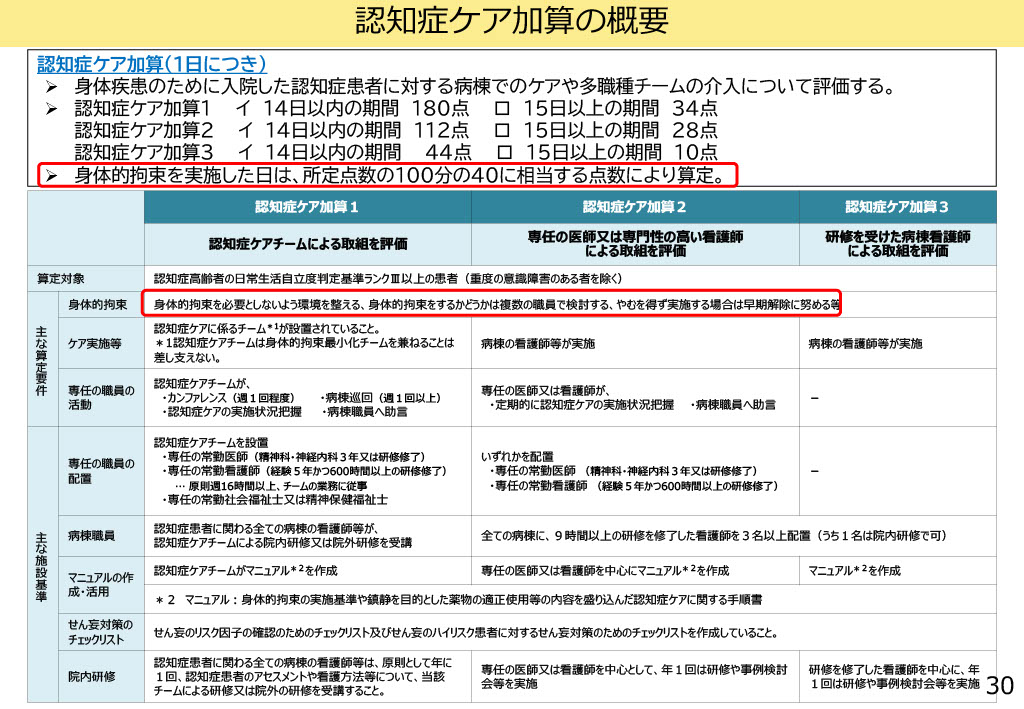

最新の点数表

2024年度の診療報酬改定により、認知症ケア加算の点数は以下のように変更されました。入院から14 日以内と15 日以上で点数が分かれており、全体的に評価が高まりました。また、身体的拘束を実施した日は所定点数の100分の40に減算されます。

| 区分 | 入院14日以内 | 15日以上 | 身体的拘束を行った日 |

|---|---|---|---|

| 認知症ケア加算1 | 180点 | 34点 | 所定点数の40%に減算 |

| 認知症ケア加算2 | 112点 | 28点 | 同上 |

| 認知症ケア加算3 | 44点 | 10点 | 同上 |

減算の大きさからも、身体的拘束最小化への対応は、診療報酬上も強く求めらるようになっており、拘束を行わないケア体制の整備が重要であることがわかります。

認知症ケア加算1 – チーム医療を中心とした手厚い体制

施設基準

認知症ケア加算1は3区分の中で最も高い点数が設定されている分、施設基準も厳格です。以下の要件を満たす必要があります。

-

認知症ケアチームの設置 – 保険医療機関内に認知症ケアチームを設置し、認知症患者の診療に経験を有する専任医師、認知症患者の看護経験が5年以上ある看護師(適切な研修修了者)、退院調整に経験のある社会福祉士・精神保健福祉士などから構成します。看護師は原則週16時間以上チーム業務に従事し、チームは身体的拘束最小化チームと兼任することも認められます。

-

医師の資格要件 – 医師は精神科または神経内科で3年以上の経験を有するか、国や医療団体が主催する認知症治療の研修を修了していることが求められます。この研修は国、都道府県又は医療関係団体等が主催する研修であり、2日間計7時間以上で修了証が交付されるものと規定されています。

-

看護師の資格要件 – 認知症看護に必要な専門的知識・技術を身につけた看護師の養成を目的とする研修(600時間以上、修了証付与)を修了していることが要件です。この研修には講義・演習・実習が含まれ、症例に基づくアセスメントと実践が求められます。

-

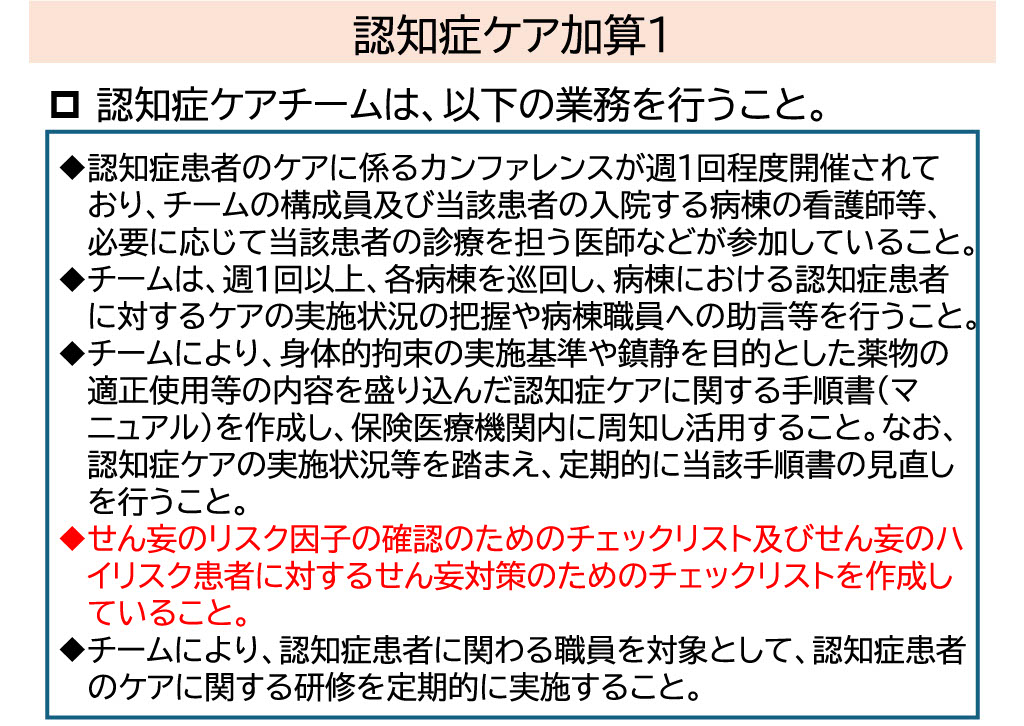

チームの業務 – 認知症患者のケアに関するカンファレンスを週1回程度開催し、当該患者が入院する病棟の看護師や主治医も参加します。また、週1回以上各病棟を巡回してケアの実施状況を把握し、病棟職員への助言等を行うことが求められています。また、身体的拘束の実施基準や薬剤の適正使用等を盛り込んだ認知症ケア手順書を作成して職員に周知、さらにせん妄リスク因子のチェックリストとハイリスク患者対策のチェックリストの作成についても2024年度の診療報酬改定で追加されました。

-

研修と組織体制 –チームは、認知症患者に関わる職員に対して定期的な研修を実施することとされており、特に、すべての病棟において認知症患者に関わる看護師等に対しては、原則として年1回、認知症患者のアセスメントや看護方法等に関する研修を行うことが求められています。ただし、前年度または前々年度に同様の研修を受講している場合には、この限りではありません。つまり、実務上は各職員が3年に1回以上の頻度で研修を受講していれば要件を満たすことになります。もっとも、制度上は「原則として年1回の研修実施」が求められているため、施設としては毎年、研修機会を提供できる体制を整えておくことが望まれます。

算定要件と運用

認知症ケア加算1の算定は、認知症ケアチームが当該患者の状況を把握・評価し、関与を開始した日から行えます。算定対象となる患者は「認知症高齢者の日常生活自立度判定基準」でランクⅢ以上に該当する者で、重度の意識障害(JCS II–3または30以上、GCS8点以下)は除外されます。チームは病棟職員と連携して、以下の手順に基づきケアを実施・記録します。

-

入院前の情報収集と看護計画の作成 – 入院前の生活状況等を踏まえてアセスメントを行い、看護計画を作成します。その際、行動・心理症状がある場合は要因を評価し、環境調整やコミュニケーション方法を検討します。あわせて、せん妄リスク因子の確認と、ハイリスク患者へのせん妄対策を実施することが求められています(せん妄対策は「A247-2 せん妄ハイリスク患者ケア加算」の取扱いに準じる)。

-

計画に基づくケアの実施と評価 – 認知症症状を考慮したケアを当該計画に基づいて実施し、定期的に評価します。身体的拘束を行った場合は、解除に向けた検討を少なくとも1日1回実施します。

-

退院支援の検討と記録 – 計画作成時から患者・家族とともに退院後の支援を検討し、円滑な退院支援に取り組みます。

-

チームの取り組み – 週1回のカンファレンスと病棟巡回に加え、担当医師・看護師からの相談への対応、院内研修の実施などを通じて、算対象外の患者を含め、診療担当者からの相談に速やかに対応し、必要なアセスメントと助言を行うこととされています。

認知症ケア加算2 – 専任者配置によるケア体制

加算2は、認知症ケアチームの設置は必須ではありませんが、専任医師または看護師を配置してケアの質を確保することが求められます。施設基準は次の通りです。

施設基準

-

専任医師または専任看護師の配置 – 認知症患者の診療に十分な経験を有する専任医師、または認知症看護経験5年以上で適切な研修を修了した看護師を常勤で配置します。医師の資格要件や研修内容は加算1と同様です。

-

研修修了看護師3名以上の配置 – 全ての病棟(小児科や精神病床を除く)に、認知症患者のアセスメントや看護方法等に係る適切な研修を受けた看護師を3名以上配置することが原則です。3名のうち1名は院内研修の受講で代替してもよいとされます。研修は9時間以上の講義・演習を含み、国や医療関係団体が主催するものであることが条件です。

-

マニュアルとチェックリストの整備 – 専任者を中心に身体的拘束の実施基準や鎮静を目的とした薬物の適正使用を盛り込んだ認知症ケアマニュアルを作成し、院内に周知します。また、せん妄リスク因子の確認とハイリスク患者対策のチェックリストを作成することが求められます。

-

研修と助言 – 専任者は病棟のケア状況を定期的に把握し、職員に助言するほか、少なくとも年に1回は研修や事例検討会を実施する必要があります。

算定要件

加算2は、病棟の看護師が患者の行動・心理症状等を把握し看護計画を作成した日から算定できます。看護計画では症状の軽減を図るための適切な環境調整や患者とのコミュニケーションの方法等を盛り込み、せん妄リスクの確認と対策を併せて実施します。専任医師または看護師はケアの実施状況を定期的に把握し、必要な助言を行います。また、身体的拘束を実施した場合は解除に向けた検討を毎日行います。全区分共通で、せん妄ハイリスク患者ケア加算とは併算定できません。

認知症ケア加算3 – 研修修了看護師体制による基本的なケア

加算3は、認知症ケアチームや専任者の配置は不要ですが、全病棟に研修修了看護師3名以上の配置とマニュアル整備が義務付けられます。施設基準は以下のとおりです。

施設基準

-

研修修了看護師3名以上配置 – 加算2と同じく、全ての病棟に研修修了看護師を3名以上配置することが必須です。

-

マニュアルとチェックリストの整備 – 身体的拘束の実施基準や鎮静薬の適正使用を盛り込んだ認知症ケアマニュアルを院内に周知し、せん妄リスク因子とハイリスク患者対策のチェックリストを作成します。

-

年1回以上の研修や事例検討会 – 研修修了看護師を中心に、少なくとも年1回は研修や事例検討会を実施することが求められます。

算定要件

加算3の算定開始日は加算2と同様で、看護計画を作成した日です。研修修了看護師3名体制の維持とマニュアル・チェックリスト運用が算定の前提となります。

共通要件 – 対象患者・併算定制限・身体的拘束の取り扱い・研修受講の看護師配置

3区分に共通する算定要件も整理しておきます。

対象患者と除外要件

認知症ケア加算の算定対象は、「認知症高齢者の日常生活自立度判定基準」におけるランクⅢ以上(3a・3b・4・M)に該当する患者です。ランクⅢ以上の基準は、日常生活に支障を来すような症状・行動や意志疎通の困難さがときどき見られ、介護を必要とする状態です。ただし、重度の意識障害を有する患者(Japan Coma ScaleでⅡ−3又は30以上、Glasgow Coma Scaleで8点以下)は対象外となります。

せん妄ハイリスク患者ケア加算との併算定不可

2024年の診療報酬改定により、「認知症ケア加算」と「せん妄ハイリスク患者ケア加算」の併算定ができなくなりました。これまで、せん妄ハイリスク患者ケア加算は入院初日から3日以内に算定されるケースが多く、今回の改定により、運用の見直しが求められます。認知症ケア加算は、入院日を起算日として算定日数が決まるため、対象患者であればできるだけ早期にケアチームの介入や看護計画の立案を開始することが重要です。

これまで、せん妄ハイリスク患者ケア加算を優先していたことで、結果的に認知症ケア加算が算定できなくなるといった“算定漏れ”が発生していたケースも少なくありません。今後は、算定漏れを防止するための体制整備が重要になります。

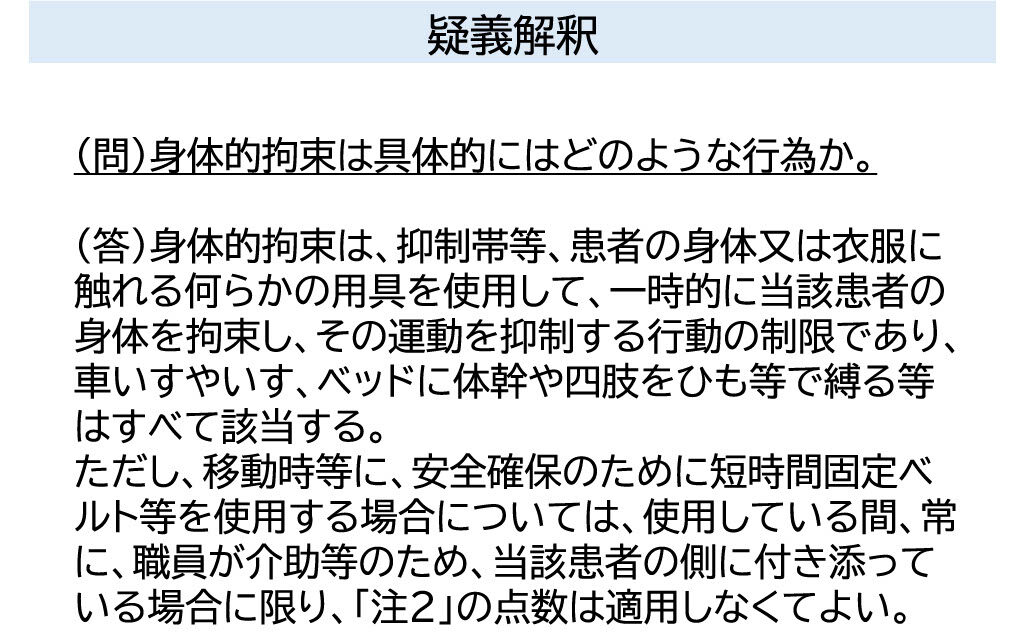

身体的拘束の減算と対応

身体的拘束を実施した日は、認知症ケア加算の所定点数の100分の40の算定となり、つまり減算されます。減算の適用は拘束を行った日のみで、拘束の開始・解除時刻や身体的拘束を実施した理由を診療録に記載することが求められます。患者の生命・身体の保護を目的とした最小限の行動制限であり、代替策が見つかるまでの一時的な対応であることが前提です。職員の個人的判断で拘束せず、当該患者に関わる医師、看護師等、当該患者に関わる複数の職員で検討します。また、なんの対策も取らずに家族に付添いを強要しないことが通知で明記されています。

拘束を行った場合は、必要性のアセスメント、患者家族への説明と同意、具体的な拘束方法と実施時間の記録、二次的な身体障害の予防、解除に向けた検討を行います。解除可否の検討は毎日実施することが求められています。

3名/病棟体制の管理方法

研修修了看護師を各病棟3名以上配置する要件は、加算2・3では必須、認知症ケアチームが設置されている加算1でも「望ましい」とされています。人事異動や退職で欠員が生じやすいため、研修計画を前倒しで立て、異動前に研修を受けられるよう調整することが必要です。

実務で役立つ運用フロー

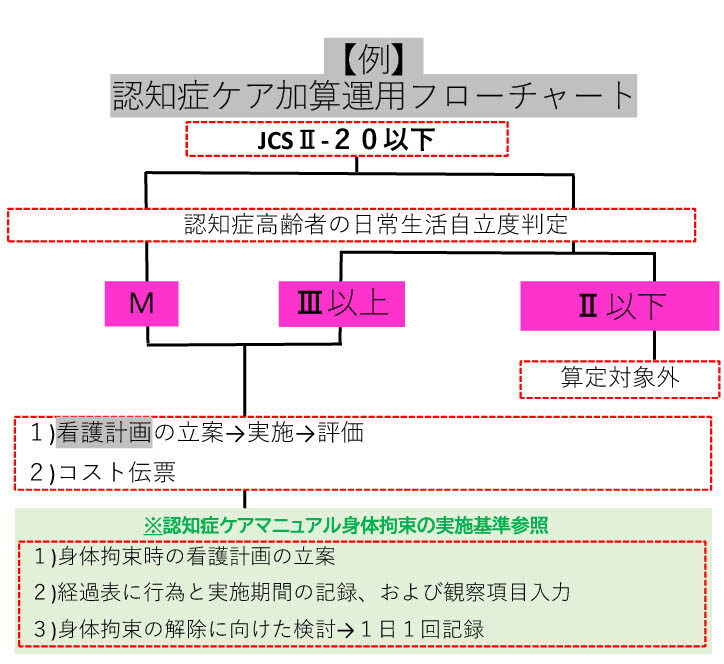

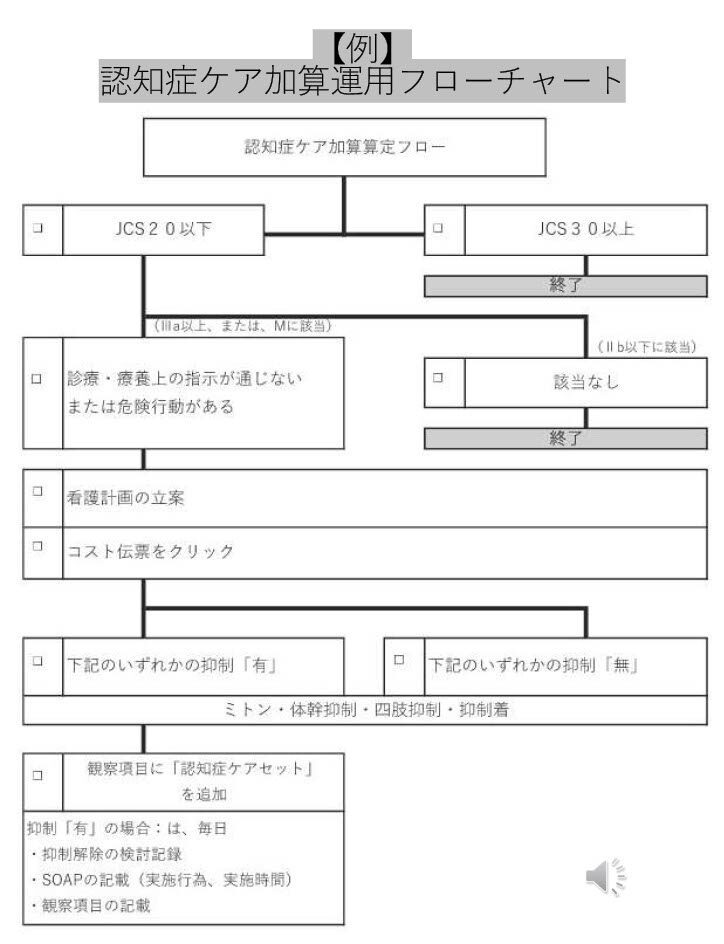

認知症ケア加算を適切に算定するためには、患者のスクリーニングから看護計画、記録までのプロセスを標準化することが重要です。以下は実務で役立つポイントとフローチャートの例を示します。

患者スクリーニングの流れ

-

意識レベルの確認 – 入院時にJCS ≤Ⅱ−2(20)またはGCS ≥9であることを確認します。意識レベルがJCSⅡ−3(30)以上またはGCS8点以下の場合は重度意識障害として認知症ケア加算の対象外となります。

-

日常生活自立度の判定 – 「認知症高齢者の日常生活自立度判定基準」を用いてランクを判定します。ランクⅢ以上(3a・3b・4・M)の患者が対象です。判定は担当医師または看護職員が行います。

-

看護計画の立案 – 対象となる患者について、BPSDの要因や生活歴を踏まえて看護計画を作成します。せん妄リスクの評価と対策も併せて盛り込みます。

-

コスト伝票(加算請求)の起案 – 看護計画を作成した日やチーム関与開始日を起算日に、電子カルテで加算伝票を飛ばします。身体的拘束を行った場合は減算処理を行うため、拘束の有無と記録内容を確認します。

疑義解釈

YouTube動画でも解説していますので、是非、ご覧ください。

今後の課題とまとめ

2024年の診療報酬改定で、認知症ケア加算は、点数引き上げによって施設のインセンティブが高まった一方、身体的拘束の最小化やせん妄予防の徹底など、患者の尊厳に配慮したケアを強く求められるようになりました。現場では、対象患者の早期抽出や研修修了者の体制維持、チーム活動の可視化、身体的拘束と記録の質の管理といった運用上のポイントを押さえることが、円滑な算定と高質なケア提供につながります。高齢化が進む日本社会において、認知症患者とその家族が安心して治療・生活を送るためには、医療と介護が一体となって質の高い認知症ケアを実践し続けることが求められています。