Contents

はじめに

せん妄とは

病院に入院している高齢患者や認知症の患者は、環境の変化や治療に伴う身体的ストレスによって「せん妄」を発症することが少なくありません。せん妄は、急性かつ一過性に起こる意識障害・注意障害を中心とした精神状態の変化であり、幻覚や錯覚、昼夜逆転など多様な症状を呈します。これらはしばしば治療や看護の妨げとなります。高齢者、重症患者、手術後の患者は特に発症リスクが高く、せん妄を早期に予防・発見することが患者の安全確保、治療効果の向上、QOL(生活の質)改善に直結します。

「せん妄ハイリスク患者ケア加算」創設の背景

こうした重要性を踏まえ、令和2年度(2020年度)の診療報酬改定において「せん妄ハイリスク患者ケア加算」が新設されました。この加算は、急性期の一般病棟等に入院した患者のせん妄リスクを早期に評価し、非薬物的なせん妄予防策を行う医療機関を評価するものです。

本記事では、以下の観点から制度の全体像を解説します。

- 制度創設の背景

- 施設基準

- 算定要件

- リスク評価チェックリストの具体例

- 疑義解釈

- 令和6年度(2024年度)診療報酬改定における変更点

YouTubeでも解説動画をアップしていますので、ぜひご覧ください。

1 せん妄ハイリスク患者ケア加算創設の背景

令和2年度(2020年度)の診療報酬改定において、**「せん妄ハイリスク患者ケア加算」**が新設され、入院中1回につき100点で評価されることになりました。従来、急性期病院におけるせん妄予防や管理に対する診療報酬は明確に評価されていませんでした。しかし、高齢者や認知症患者の入院増加に伴い、入院中にせん妄を発症する患者が約1割存在するとの調査結果が報告され、急性期医療においても体系的なせん妄管理の必要性が高まりました。

本加算は、せん妄リスクのスクリーニング → ハイリスク患者の判定 → 非薬物療法を中心とした予防・管理 → 経過観察という一連の取り組みを評価するものです。

せん妄は、以下のような複数の因子が重なって発症します。

- 直接因子:身体疾患、薬剤、手術、感染、低酸素、代謝異常など

- 準備因子:高齢、認知症、既往歴、感覚障害など

- 促進因子:痛み、睡眠障害、環境変化、拘束など

これらの因子が複合的に作用するため、入院時点で患者のリスク因子を評価し、早期にハイリスク患者を抽出できる体制を整えることが、急性期医療機関に求められています。

2 施設基準と対象病棟

②-1 対象病棟

「せん妄ハイリスク患者ケア加算」を算定するためには、地方厚生局への届出と、所定の施設基準の充足が必要です。対象となるのは、以下のような急性期医療を提供する病棟に限定されます。

- 急性期一般入院基本料を算定している一般病棟

- 特定機能病院入院基本料(一般病棟)

- 救命救急入院料

- 特定集中治療室管理料(ICU)

- ハイケアユニット入院医療管理料(HCU)

- 脳卒中ケアユニット入院医療管理料(SCU) など

つまり、急性期病棟でせん妄対策を実施できる体制が整っていることが前提条件となります。

②-2 チェックリストの整備

施設基準の中では、せん妄のリスク評価と対策内容を記録できるチェックリストの整備が必須とされています。

- リスク評価チェックリスト:入院患者のせん妄発症リスク因子を確認するためのもの

- 対策チェックリスト:ハイリスク患者に対して実施する非薬物的せん妄対策の記録用

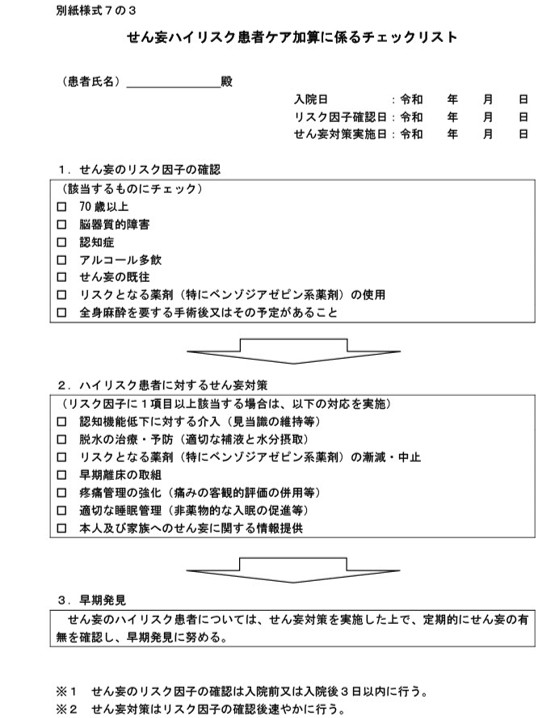

厚生労働省は**「別紙様式7の3」**を参考様式として公開しており、この様式の項目を満たしていれば、病院独自のアセスメントシートを使用することも可能です。

重要なのは、自院の診療体系や病棟特性に合わせたチェックリストを整備し、全入院患者に対してリスク評価を行える体制を構築することです。

3 算定要件と実務の流れ

施設基準を満たした上で、せん妄ハイリスク患者ケア加算の算定要件に従って実務を行います。算定要件のポイントは以下の通りです。

(1) 全入院患者のリスク因子確認

- 対象:急性期病院のすべての入院患者

- 時期:入院前または入院後3日以内に評価

- 主なリスク因子

-

-

-

- 70歳以上

- 脳器質的障害

- 認知症

- アルコール多飲

- せん妄の既往

- リスク薬剤(特にベンゾジアゼピン系薬剤)の使用

- 全身麻酔を要する手術後または予定あり

-

-

- 判定:上記のいずれかに該当 → ハイリスク患者としてスクリーニング

(2) ハイリスク患者へのせん妄対策

- 対策の基本方針:非薬物的介入を優先

- 具体例

-

-

- 認知機能低下への介入(見当識を保つ掲示・会話)

- 脱水の治療・予防

- リスク薬剤の減量・中止

- 早期離床

- 痛み・排泄・環境管理の徹底

- 睡眠管理

- 本人・家族への情報提供

-

- 記録:チェックリストに実施した対策を明確に記録

(3) 多職種連携

リスク因子の確認とせん妄対策は、医師・看護師・薬剤師など関係職種が連携して行うことが求められています。例えば薬剤師はリスク薬剤の適正化を支援し、看護師は脱水や環境整備、家族への説明などを担当します。多職種でカンファレンスを行い、ハイリスク患者ごとに最適な介入を検討しながら対応することが大切です。

(4) 定期的な確認と早期発見

ハイリスク患者に対しては、せん妄対策を実施した上で定期的に症状の有無を確認し、早期発見に努めることが求められています。なお、せん妄対策を行っていても結果的にせん妄を発症した患者については算定可能であると明記されています。重要なのは対策の実施と記録であり、発症の有無ではありません。

4 チェックリストの具体的内容

厚生労働省が示す「別紙様式7の3」は、リスク因子と対策項目を具体的に整理したチェックリストです。チェックリストには以下の内容が含まれます。

- ヘッダ情報:患者氏名、入院日、リスク因子確認日(入院から3日以内)、せん妄対策実施日。リスク因子の確認は入院から3日以内に行わなければならないため、日付の管理が重要です。

- リスク因子欄:70歳以上、脳器質的障害、認知症、アルコール多飲、せん妄の既往、リスクとなる薬剤の使用、全身麻酔を要する手術後または予定ありの7項目を記載し、該当項目にチェックします。

- 対策欄:認知機能低下への介入、脱水の治療・予防、リスク薬剤の中止・減量、早期離床の取り組み、痛みや排泄・睡眠管理の強化、本人・家族への情報提供など、実施した対策にチェックを付けます。

このチェックリストは、院内で独自に作成する場合でも必須項目を満たしていることが前提です。疑義解釈では、既存のアセスメントシートを使用してよいが、別紙様式7の3に示す事項を含むことが条件であるとされており、不足している場合は追記や改訂が必要です。

5 疑義解釈:アセスメントシートについて

せん妄ハイリスク患者ケア加算に関する疑義解釈では、医療機関が従来からせん妄対策のアセスメントシートを作成している場合、それを用いてもよいとされています。ポイントは、厚生労働省が示す別紙様式7の3に含まれるリスク因子と対策の項目を漏れなく含んでいるかどうかです。アセスメントシートに独自の項目を追加することは問題ありませんが、必須項目が抜けている場合は加算の算定要件を満たさない可能性があります。疑義解釈の趣旨は、各医療機関が自院の現場に合わせて柔軟に様式を整備しつつ、せん妄予防の標準化を図ることにあります。

6 令和6年度改定と認知症ケア加算との関係

令和6年度(2024年度)の診療報酬改定では、せん妄ハイリスク患者ケア加算に直接的な点数変更はありませんでしたが、関連する「認知症ケア加算」の見直しが行われました。認知症ケア加算の施設基準・算定要件に「せん妄のリスク因子の確認およびハイリスク患者に対するせん妄対策の実施」が組み込まれ、対象患者に対してせん妄予防を含めたアセスメントや計画が求められるようになりました。それに伴い、認知症ケア加算とせん妄ハイリスク患者ケア加算の併算定が不可となりました。

改定前は、入院直後にせん妄リスクを確認して本加算を算定し、その後認知症ケア加算を算定する運用が可能でした。しかし、改定後はどちらか片方の加算しか算定できず、認知症ケア加算を優先して算定する場合はせん妄ハイリスク患者ケア加算の算定はできません。認知症ケア加算は介入日を起算日として算定が開始するため、対象患者には早期に介入や看護計画の立案を開始することが重要です。医療機関は、患者の状態と加算要件を踏まえ、院内で算定フローの見直しを行い、算定漏れや返戻を防止する必要があります。

7 運用のポイントと現場での課題

せん妄ハイリスク患者ケア加算を適切に運用するためには、以下のようなポイントを押さえることが重要です。

- リスク評価のタイムライン管理:入院後3日以内にリスク因子を評価する必要があります。リスク因子確認日や対策実施日をチェックリストにもれなく記載し、監査に耐えうる記録を残しましょう。

- 多職種チームの役割分担:せん妄対策は看護師だけでなく医師や薬剤師、リハビリ職などの協働が不可欠です。定期的なカンファレンスで患者の状態を共有し、薬剤調整・環境整備・身体機能維持など各職種ができるようにしておきましょう。

- 非薬物的介入の徹底:せん妄予防には薬を減らすだけでなく、適切な睡眠・覚醒リズムの保持、光や音への配慮、身体拘束を避けて早期離床を促すなど、多方面の介入が有効です。家族にもせん妄の兆候や予防策を説明し、入院生活に協力してもらうと効果的です。

- 記録の透明性:せん妄対策を実施したかの記録はチェックリストを用いてしっかり残しておきましょう。また、チェックリストだけでなく看護記録や看護計画に具体的な内容を残し、誰がいつ何を実施したかを明確にするとなおよいでしょう。定期的な評価結果を記載することで発症リスクの変化を追跡できます。

- 併算定制限への対応:認知症ケア加算との併算定が禁止されたため、患者の疾患特性やチームの体制を踏まえ、どちらの加算を優先するか仕組みの構築が必要です。算定日数や点数、施設基準の維持に影響するため、部門間でルールを共有し、算定漏れや返戻に注意しましょう。

8 まとめ

せん妄ハイリスク患者ケア加算は、入院早期に患者のせん妄リスクを評価し、非薬物療法を中心とした対策を実施したことを評価する加算であり、急性期医療におけるせん妄予防の重要性を反映した制度です。令和2年度の創設以来、急性期病院でせん妄対策の普及と標準化を促進してきました。施設基準としては対象病棟の限定とチェックリストの整備が求められ、算定要件では入院後3日以内のリスク評価、ハイリスク患者への迅速な介入、多職種連携、定期的な観察と早期発見、対策内容の記録が重要です。また、疑義解釈により、自院で従来使用しているアセスメントシートも必須項目を満たせば利用可能であることが示され、現場に合わせた運用が可能です。

令和6年度改定では、認知症ケア加算にせん妄対策が組み込まれ、両加算の併算定が不可となるなど、制度横断的な調整が図られました。今医療現場ではせん妄予防と認知症ケアを一体的に進めながら、算定漏れや誤請求が生じないようルールを整備することが求められます。高齢化が進む日本ではせん妄や認知症の患者が増えることが予想されるため、早期評価と介入を標準化し、患者の安全と治療の質を高めていくことがますます重要になるでしょう。